В последнее время рубль подорожал на фоне переговоров и ожидания перемирия. О том, стоит ли россиянам готовиться к новой экономической реальности после окончания СВО, RTVI рассказывает кандидат экономических наук, автор телеграм-канала «Простые числа» Олег Комолов.

Почему рубль подорожал

Курс валюты после отказа стран от золотого стандарта — явление многофакторное, определяемое соотношением спроса и предложения на валютном рынке. Как знает любой первокурсник экономического факультета, спрос и предложение — это функция с бесконечным числом аргументов. На нее влияют как материальные факторы — потоки товаров, цены и наличие товаров-заменителей, так и психологический аспект, включающий ожидания участников рынка.

Значительную роль играет и регуляторная политика государства. Высокая ключевая ставка обычно способствует укреплению национальной валюты, ведь вместе с ней повышаются и ставки по всем финансовым обязательствам. Это делает их более привлекательными для иностранных инвесторов, и капитал устремляется в страну. Приходящие доллары обмениваются на рубли, спрос на рубли возрастает, и курс национальной валюты укрепляется.

Александр Миридонов / Коммерсантъ

Однако в последние годы этот механизм практически не работает. Причина очевидна — Россия отрезана от международного рынка капитала, и иностранцы просто не могут покупать наши облигации, акции и другие финансовые инструменты. В результате, несмотря на высокую ключевую ставку в прошлом году, курс рубля снижался и достиг психологически значимых для населения отметок — более 100 рублей за доллар.

Нефть, конечно же, продолжает влиять на курс рубля, поскольку главные продавцы валюты — экспортеры нефти. Однако в последнее время материальные факторы уступают психологическим аспектам, связанным с верой в завершение СВО, смягчение санкций и примирение с Соединенными Штатами. Это пока заставляют инвесторов предпочитать рублевые активы с расчетом на их дальнейший рост. Увы, это лишь игра, основанная на надеждах, которая заставляет некоторых принимать желаемое за действительное.

Чисто теоретически, снижение курса доллара должно влиять на цены импортных товаров. Из собственного опыта могу заметить, что некоторые из них действительно подешевели (несоразмерно укреплению рубля, но все же).

Но нужно понимать, что рубль все равно будет неминуемо ослабевать, и нынешние 82-84 за доллар — это временное явление.

Хотя бы потому, что в российском бюджете прописаны совсем другие величины: 97 рублей за доллар на 2025 год, и около 100 рублей на следующий.

К тому же на недавно прошедшем съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) — своего рода профсоюза наших олигархов — выступал Владимир Потанин, который прямо заявил, что равновесный курс — это 100 рублей за доллар. Нынешний курс не равновесный, он неестественный и вызван болезненным состоянием российской экономики.

После санкций против Московской биржи и, как следствие этого, отсутствия биржевного курса доллара многие (и я в том числе) говорили, что проблемой российского валютного рынка станет его высокая волатильность. Так и произошло. Обратите внимание, как российский рубль буквально катается на американских горках в последние месяцы: был 82, потом 110, потом опять 82.

Это нездоровое состояние экономики. В таких условиях невозможно заниматься сколько-нибудь долгосрочным прогнозированием. Горизонты планирования сильно сокращаются для любого бизнеса. Очень трудно предсказать, каким курс будет через несколько месяцев, настолько он нестабилен в пределах полугода.

В то же время нет никакого сомнения, что в ослаблении рубля заинтересован весь крупный российский бизнес и государство. В этом, конечно, не заинтересованы граждане, но кто нас, собственно, спрашивает? Поэтому, строя свою потребительскую стратегию, следует исходить именно из этого.

Куда уходят деньги

Центральный банк не имеет существенных инструментов для воздействия на инфляцию, потому что природа ее не монетарная. Она исходит из сильно увеличившихся расходов государственного бюджета. Он сейчас выполняет политическую функцию и решает задачи СВО. Чем больше денег тратится из бюджета на вооружения, содержание армии и все сопутствующие расходы, тем сильнее будет расти инфляция

Почему? Потому что сектора, связанные с военно-промышленным комплексом, перетягивают на себя ресурсы, делая их дефицитными для гражданских отраслей. Они перетягивают даже рабочую силу. Соревнование между регионами в выплатах участникам СВО фактически означает, что человек не пошел работать на склад, в магазин или охранную структуру, но воевать, тратя свой труд непроизводительным образом.

В результате производительные сектора экономики недополучают ресурсы, а дефицит всегда означает рост цен. Таким образом, чем больше государство будет изымать ресурсов из гражданской экономики в пользу военного сектора, тем дольше будет поддерживаться высокий уровень инфляции.

Эту проблему можно было бы частично преодолеть за счет повышения производительности труда в гражданском секторе. Но, внимательно выслушав все выступления на съезде РСПП, я понял, что этого нет в планах российской олигархии.

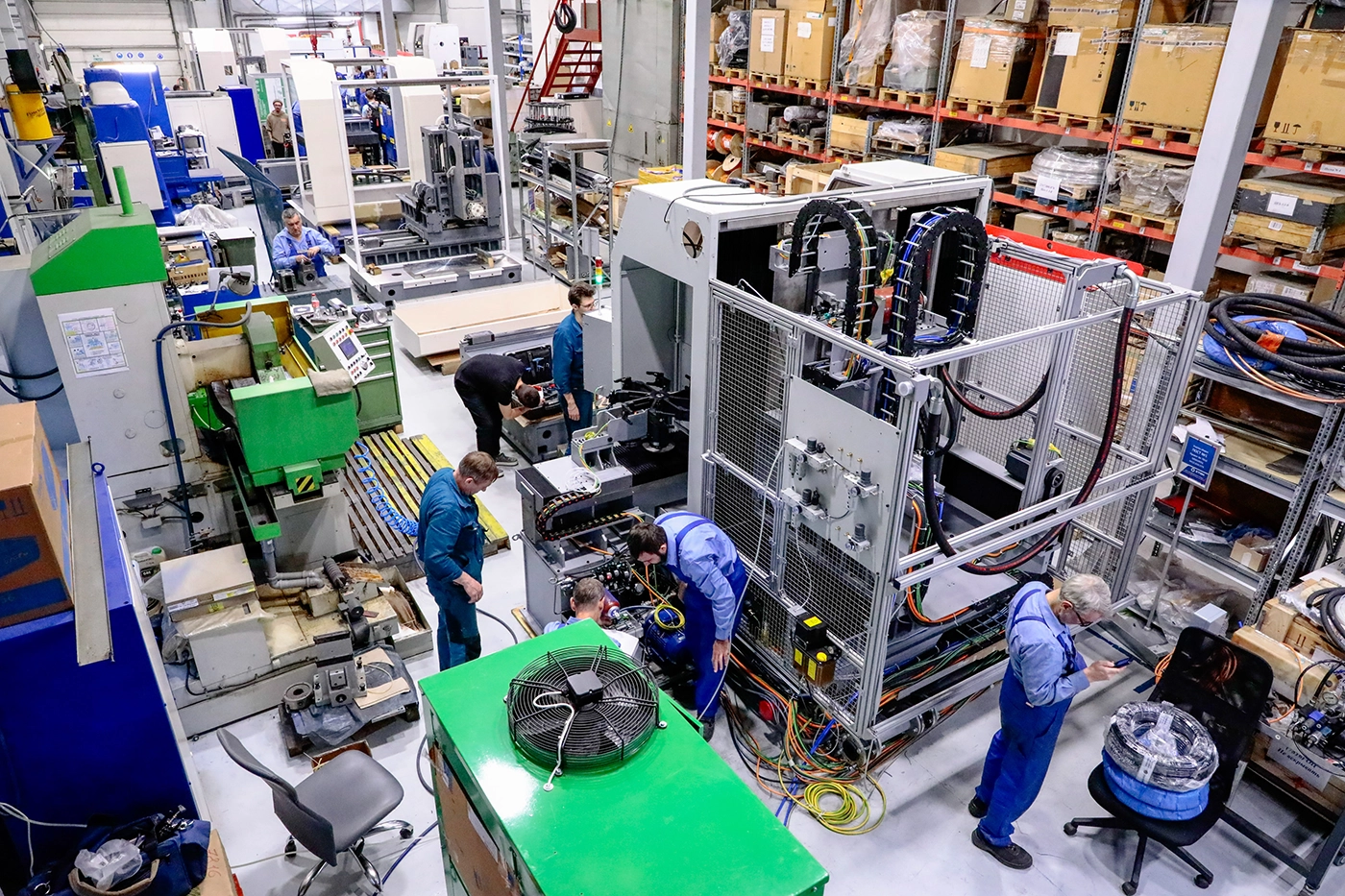

Да и возможностей, как таковых, нет. Казалось бы, почему бы не закупить и не поставить станок вместо ушедшего на фронт работника текстильного производства или поставить камеры вместо сторожа? Да, есть возможность заменить человеческий труд машинной техникой, но вопрос — где взять эти машины? Кто произведет станок, если станкостроительный завод испытывает точно такие же трудности с наймом рабочей силы?

Отсюда возникает последний источник повышения производительности труда — импорт станков и оборудования из-за границы. Но тут мы сталкиваемся с санкциями и, разумеется, невыгодным валютным курсом, который временно укрепился и позволяет в коротком интервале закупить недостающие станки и оборудование на более выгодных условиях. Но чем дальше будет ослабевать курс (а он непременно будет слабеть), тем сложнее это будет делать.

Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

К тому же, далеко не всё, что нужно российской промышленности, можно закупить. На том же РСПП выступал Путин, который приехал как гость программы и рассказал, что санкции нам нипочем, даже вроде как на пользу, и экономика давно к ним адаптировалась. Но Владимир Владимирович приехал позже, чем ожидалось, часа на два, а в предшествующие часы съезда выступали представители промышленности и заявляли, что санкции очень сильно бьют по российской экономике.

Так что инфляция, несмотря на высокую ключевую ставку, вниз быстро не пойдет. Она может смягчиться, если вдруг сейчас будет заключен мир, и государство сократит расходы на оборонку, а люди вернутся в гражданский сектор. Но не стоит забывать, что потом придется возмещать все понесенные издержки, заполнять склады боеприпасами и вооружением, потребуются люди для охраны новых присоединенных к России территорий, вероятность эскалации конфликтов будет высока. Вернуться в 2021 год не получится — военные расходы в любом случае будут более существенными, чем в мирное время.

А если учесть фактор Европы, которая прямо говорит о перевооружении в пику России, все это естественным образом подталкивает и российское государство к тому, чтобы не снижать градус милитаризации экономики. Всякая милитаризация — это непроизводительные расходы. Солдаты ничего не производят, но очень много тратят. Это дорогая игрушка в руках государства, которую надо откуда-то оплачивать, и это будет делаться из наших карманов. Мы платим за это высокой инфляцией, отдавая за тот же товар больше денег.

Что будет с экономикой, если санкции снимут

Интерес российской олигархии и всего нашего правящего класса, разумеется, заключается в том, чтобы вернуться в 2021 год, и жить так, как будто ничего и не происходило. Лучше продавать нефть за рубеж, получать за это твердую валюту, причем из Европы, а не из Китая, ведь евро более стабилен и востребован в мире, чем юань.

Но это нереалистичный сценарий, потому что Европа всерьез встрепенулась. Было бы крайне неразумно для европейских политиков запускать программы по повышению выпуска военно-промышленной продукции и при этом возвращать свою зависимость от российского газа. Сейчас на первый план выходят политические задачи.

Если даже санкции будут сниматься со стороны Соединенных Штатов, я не думаю, что их снимут полностью. Трамп не всесилен и не может взять и отменить решения, принятые предыдущей администрацией и Конгрессом — а их десятки.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Но главный источник проблем для российской экономики — это европейские санкции, потому что с США у нас торговли почти нет. Та же самая система SWIFT — европейская организация, и ее штаб-квартира располагаются в Европе, и с ней Трамп ничего сделать не сможет. Простые европейцы, мне думается, достаточно напуганы новостями с мировых политических арен, чтобы дать свое молчаливое согласие на ухудшение качества собственной жизни во имя повышения военной защищенности.

Да и вряд ли Трамп — действительно такой большой любитель Путина. Ему просто нужно выполнить свое предвыборное обещание — любой ценой заморозить украинский конфликт и выдать это за свою политическую победу, получить Нобелевскую премию мира (или что он там еще хочет).

Для этого нужно как можно скорее идти самой простой дорогой: давить на слабого участника этого противостояния — на Украину, шантажировать отказом от военной поддержки, а противоположной стороне что-то пообещать. Таким мытьем да катаньем, скорее всего, чего-то он достичь сможет, но насколько устойчив будет такой мир — вопрос дискуссионный. То, чего он достигнет, и будет выдано за дипломатическую победу.

А дальше вполне может начаться новый виток санкционной войны. Надо понимать, что санкции — это не только политический аспект. Санкции принимают политики, но у этого политического процесса есть экономический фундамент. Санкции — это инструмент конкуренции корпораций на мировом рынке. А интересы корпораций никуда не делись после прихода к власти Трампа.

Отдельные западные компании могут вернуться в Россию, воспользовавшись окном возможностей. Но о том, что это никому не выгодно, также активно говорили на съезде РСПП. Понятно, что они поделили между собой активы, разделили рынки, и никто не хочет терять свое монопольное положение на рынке.

Возможно, что российское государство будет применять разные ограничительные практики по отношению к иностранному бизнесу. Если западные компании и пустят в Россию, то, вероятно, уже на не самых выгодных для них условиях. Санкции все равно будут, просто примут другой вид — ограничения уже будут с противоположной стороны.

Так что с одной стороны — краткосрочные интересы бизнеса, с другой — стратегические вопросы политического характера, которые в конечном счете опять же завязаны на бизнес-интересах.

К началу боевых действий привела не воля «сумасшедшего диктатора», как это зачастую пытаются представить разные публичные спикеры, а противоречия капитализма, которые не раз уже вели нас по одному и тому же сценарию. Ведь военный конфликт — это, в конечном счете, выражение высшей формы конкуренции крупного бизнеса. И пока он существует, пока его интересы доминируют, риск войны никуда не исчезнет и будет сохраняться на таком же высоком уровне.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции