В научных статьях кандидата в члены РАН почвоведа Татьяны Минкиной, работающей в Южном федеральном университете (Ростов-на-Дону), есть, в частности, предположения о том, что микроорганизмы обладают «личностями». RTVI ознакомился с публикациями ученого и попросил ее прокомментировать, что она имела в виду и как ей удается публиковать по 200 статей в год.

Выборы новых членов РАН пройдут с 26 по 30 мая 2025 года в ходе Общего собрания членов РАН. Общее число зарегистрированных кандидатов по отделениям составляет 1808 человек: 353 кандидата в академики на 88 вакансий; 1455 кандидатов в члены-корреспонденты РАН на 170 вакансий.

Среди кандидатов в членкоры — Татьяна Минкина, доктор биологических наук, завкафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов Южного федерального университета. Она избирается по отделению сельскохозяйственных наук.

Как указано в аннотации на сайте РАН, Минкина — специалист в области агробиотехнологий, автор 1750 научных работ, из них более 50 монографий и более 60 глав монографий, индексируемых в Scopus и Web of Science, автор 6 патентов и 54 авторских свидетельств. Она руководитель более 50 научных грантов и госконтрактов. Руководитель мегагранта на базе МГУ, руководитель стратегического проекта «Управлению почвенными ресурсами» Южного федерального университета «Приоритет-2030».

В текстах научных работ Минкиной, обратил внимание RTVI, неоднократно встречаются фразы и утверждения, не имеющие научного смысла. По мнению экспертов, опрошенных RTVI, это может указывать на использование технологий искусственного интеллекта или «литературных рабов». Большая часть критических замечаний выложена на сайте PubPeer.com, где ученые могут анонимно или под своим именем оценивать уже опубликованные в научных журналах работы, прошедшие рецензирование.

По просьбе RTVI Минкина прокомментировала некоторые претензии.

- Так, в статье 2024 года о методах борьбы с загрязнением окружающей среды, опубликованной в журнале The Science of The Total Environment, встречается фраза про некий внешний слой утилитарной личности микроорганизмов, который увеличивает «электрические возможности поверхности телефона» («телефон» в статье встречается в этом месте и больше нигде):

Полностью фраза звучит следующим образом:

«The outer layer of microorganisms’ utilitarian gathering personalities and densities increases the phone’s surface’s electrical capability».

“Должно быть cell’s surface’s вместо’ phone’s surface’s”, — объяснила Минкина (cell по-английски значит биологическая клетка, ячейка; cell phone — сотовый телефон, прим. ред).

- В недавней статье о роли наночастиц в борьбе за урожай встречается утверждение со ссылкой на другого автора, что наночастицы серебра имеют токсическое воздействие на легкие плодовых мушек (у насекомых нет легких — прим.ред.), при этом в статье по ссылке ничего про легкие мух не говорится.

По этому поводу Минкина сказала, что авторы ранее отправили запрос в журнал для исправления этой “технической ошибки”.

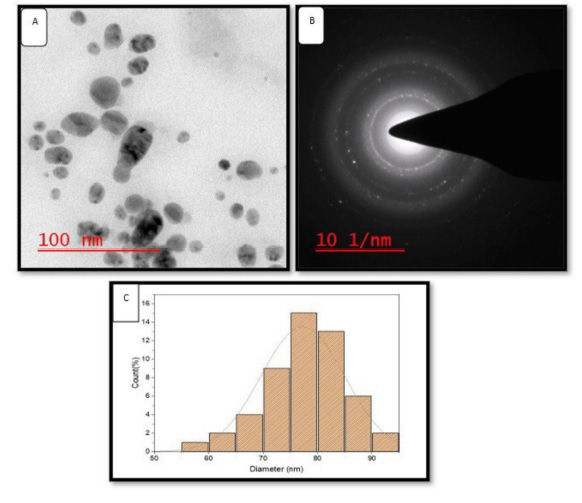

- В статье 2022 года о разрушении токсичных красителей с помощью наночастиц замечено несоответствие в иллюстрациях — на рис 5 изображены частицы, явно не превышающие 50 нм, а на соседней диаграмме максимум распределения приходится на 75-80 нм.

“Несоответствие между наблюдениями с помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) (большинство частиц <50 нм) и диаграммой распределения по размерам (пик при 75—80 нм) может возникать из-за нескольких факторов, таких как смещение выборки при получении изображений с помощью ПЭМ и артефакты анализа изображений (агрегация/наложение частиц)”, — прокомментировала Минкина эту претензию.

- В статье 2025 года в журнале Eurasian Journal of Soil Science, посвященной проникновению частиц металлов в почвы, есть фраза magnetic pull of electrostatic attraction (магнитное притяжение электростатического притяжения).

“Эта фраза должна была быть: by magnetic and electrostatic attraction (“магнитное и электростатическое притяжение”)” — признала Минкина.

- В статье 2025 года о влиянии температуры на выбросы метана в Греции, Армении и Ростовской области найден целый ряд утверждений, смысл и происхождение которых вызвали вопросы.

«В 2006 году в сельскохозяйственном секторе (Армении) было занято 46% рабочей силы, значительно больше, чем 26% в 1991 году, что составляло 21% ВВП (Кертис, 1994)», — написано в статье.

«Неожиданно, как Кертис в 1994 году смог получить доступ к данным 2006 года. Более того, эта статья опубликована в 2025 году, не являются ли данные за 2006 и 1994 годы устаревшими?», — задается вопросом комментатор.

“Представленные факты в обзорной статье не устарели, они подчеркивают условия 1991 года и связаны с текущим сценарием. Из текста понятно, что ссылка Кертис, 1994 относится к данным ВВП 1991 года)», — пояснила Минкина.

RTVI между тем выяснил, что в статье Кертиса 1994 года в действительности указано, что в сельском хозяйстве Армении в 1991 году было занято не 26%, а 10% рабочей силы. И эта отрасль составляла не 21% ВВП, а 25,7% ЧМП (чистого материального продукта, показателя, который применялся в плановых экономиках как аналог ВВП и который не учитывал услуги и считался по-другому — прим. ред.).

В этой же статье, посвященной выбросам метана, выглядит необъяснимым, по мнению комментатора, включение статистики по производству Грецией мрамора: «В настоящее время Греция занимает в Евросоюзе третье место (больше 920 тыс. т) после Италии и Испании (Eurostat, 2013)».

По словам Минкиной, информация о добыче мрамора в промышленности Греции связана с освещением одного из возможных источников эмиссии метана.

«К сожалению, во всех приведенных примерах присутствуют технические ошибки», — признала автор. Она предположила, что дело в неправильном переводе статей на английский язык, которым, по ее словам, занимается пресс-служба ЮФУ.

Также Минкина прокомментировала RTVI очень высокую частоту научных публикаций. По данным elibrary.ru в 2021-24 годах у нее выходило от 180 до 200 публикаций в год, что в среднем соответствует одной публикации в два дня.

«Ни одна статья не пишется за 2 дня, так как в статьях большой коллектив соавторов, многие из которых входят в ведущую научную школу по экологии почв, поддержанную грантами Президента. Такой рост в 2021-2024 годах — это не мгновенный эффект, а результат многолетней, почти круглосуточной работы научного коллектива, программы постдоков ЮФУ», — пояснила Минкина.

RTVI спросил у экспертов, с чем может связано такое количество ошибок и неточных данных в научных публикациях.

«Комментарии госпожи Минкиной вызывают нервную улыбку”, — сказал RTVI Александр Магазинов, сотрудник IT-отрасли, который работает с генеративными моделями типа ChatGPT. По его словам, в некоторых случаях он может распознавать неповторимый стиль производимых ими текстов.

“Возьмем статью с легкими мух, где в соавторах Кристофер Ренсинг, Мариос Пападакис и Атанасиос Алексиу. Последние двое уже имеют ретракции и редакционные комментарии к своим статьям за странные изменения в авторстве статьи по ходу рассмотрения их в журналах. Хочет ли госпожа Минкина нас убедить, что эти люди пишут статьи по-русски, а затем доверяют перевод пресс-службе ЮФУ (хотя, казалось бы, переводить научные тексты должны хотя бы специалисты в соответствующей области знаний)?», — пояснил свои сомнения Магазинов.

По мнению основателя сетевого сообщества «Диссернет» профессора Андрея Ростовцева, по данным которого у Минкиной уже ретрагирована как минимум одна статья, в последнее время масштабный характер приобрело явление, которое стали называть tortured phrases (“искалеченные фразы”).

«Использование в научной статье существенных отклонений от принятой в профессиональной среде устоявшейся терминологии на первый взгляд шокирует. Но приглядевшись, становится понятно, что авторы бездумно пользуются достижениями искусственного интеллекта, синонимайзерами (программы, которые заменяют слова на синонимы) или безграмотными литературными рабами, что приводит к полной потере смысла (например, биологические клетки превращаются в телефонные трубки). Потому что нормальный человек не напишет magnetic pull of electrostatic attraction — любому физику скажи такое, у него волосы последние выпадут”, — считает Ростовцев.

Однако его удивляет то, что подобные тексты попадают в ведущие научные журналы 1-го квартиля SCOPUS и Web of Science. Это, по мнению Ростовцева, говорит о том, что авторы научились договариваться с рецензентами и выпускающими редакторами лучших международных журналов. Его беспокоит, что “беспрепятственное проникновение мошенников в престижные научные журналы полностью обесценивает результаты добросовестных исследовательских работ, публикуемых в таких изданиях”.