Глобальное потепление расширит в России ареал устойчивого земледелия, но и приведет к проблемам — доступу в арктические моря иностранных судов, и летним нагрузкам на ТЭЦ, а зимы, подобные нынешней, через 30 лет будут повторяться раз в два года. Такие прогнозы дал RTVI директор Института физики атмосферы РАН, специалист в области диагностики и моделирования климата, академик Владимир Семенов.

«Везде будет становиться теплее»

Недавно ученые Университета Мэриленда подсчитали, что в 2024 году на Земле выпало рекордное количество осадков. Вас удивил такой вывод?

Неожиданностью это не стало, потому что осадки растут в целом вместе с глобальным потеплением, мы знаем, что это тренд, и за последние сто лет в среднем по Земле осадки выросли примерно на 2% процента. Из-за потепления с поверхности океана испаряется больше воды, больше воды попадает в атмосферу, соответственно больше и выливается вместе с осадками. Поэтому в последующие годы этот рекорд будет постоянно обновляться в сторону все больших значений, как и рекорды температуры.

Но картина выпадения осадков неравномерна по планете — где рост выше, а где снижение?

Это действительно так. В отличие от температуры, которая растет практически повсеместно, за исключением небольшого региона в Северной Атлантике, осадки увеличиваются прежде всего в экваториальной зоне и во внетропических регионах, в том числе в средних и высоких широтах Северного полушария. Связано это с меридиональной циркуляцией атмосферы, которая состоит из так называемых ячеек циркуляции, крупномасштабных круговоротов воздуха, главная из который ячейка Гадлея. Внутри таких ячеек, там, где теплый воздух поднимается вверх, осадков больше. Соответственно, в экваториальной части осадки растут, а в субтропической части, на широтах 35-40 градусов, наоборот уменьшаются. Поэтому регион Черного моря и южнее него, Средиземное море, юг Евразии, Монголия — это та полоса, где осадки уменьшаются. Дальше на север они снова увеличиваются, поэтому у нас на водосборе великих сибирских рек осадки растут и растет, соответственно, их сток.

Рекорд осадков был поставлен, несмотря на слабую фазу явления Эль-Ниньо. Можно ли ожидать, что при выраженном Эль-Ниньо в ближайшие годы рост ускорится?

Из-за Эль-Ниньо в одних регионах больше осадков, в других наоборот — засуха. Например, в 1876-78-х годах из-за продолжительного мега-Эль-Ниньо в Индии была засуха, голод, который как некоторые историки считают, привел даже к политическим изменениям и восстаниям и так далее. То есть прямой связи между Эль-Ниньо и количеством глобальных осадков нет.

Одним из основных проявлений глобального потепления называют учащение экстремальных погодных явлений. Какие угрожают нашей стране?

Везде будет становиться теплее, это однозначно. В южных регионах будет случаться больше волн жары, впрочем, как и на всей территории России, и они будут становиться более интенсивными. Температура будет бить рекорды, где было 40, скоро будут рекордные 42−43 градуса и так далее. На юге при снижении осадков это станет серьезным вызовом для сельского хозяйства, потому что это наши главные сельскохозяйственные регионы, им грозят почвенные засухи.

Правда здесь нужно оговориться, что вообще говоря в сельском хозяйстве влияние на урожайность климатического фактора составляет порядка 10−15%. Остальное, это технологии —химия, механизация, вовремя и правильно вспахать, полить, посеять. При современном уровне механизации возможно обеспечить эти регионы водой, и если это сделать, то ничего катастрофического не случится, потому что для растений больше солнца и больше углекислого газа это наоборот на пользу.

В северных регионах будут те же самые волны жары, но там другая опасность — по прогнозам, там будет расти как частота, так и ареал распространения лесных пожаров. Осадки в этих регионах в основном будут увеличиваться зимой, летом они не так сильно будут расти, все модели воспроизводят эту тенденцию. Вторая проблема— вечная мерзлота, которая будет оттаивать и, чтобы не терпеть сильные убытки, за инфраструктурой, которая на ней стоит, нужно следить и ее модернизировать, где это возможно.

Какие еще, может быть, неочевидные последствия глобального потепления и роста осадков ждать в России?

Что касается положительных эффектов, самый яркий — это сокращение площади морских льдов в наших арктических морях. Это означает и облегчение добычи углеводородов и более продолжительную навигацию по Северному морскому пути. Однако «неочевидным» последствием станет то, что границы льда могут уйти за пределы нашей экономической зоны. В нашей недавней статье в Докладах академии наук (2025) мы показали , что уже к середине XXI века период продолжительности открытой воды за пределами нашей экономической зоны в Арктике вырастет до 3 месяцев, а к концу века может достичь полугода. Это означает, что корабли любых государств смогут, никого не спрашивая, обходить нашу территорию. Это, конечно, угроза нашей безопасности и экономическим интересам.

С ростом температуры и волн жары тепловые электростанции будут сталкиваться и уже сталкиваются с большими проблемами, потому что они действуют как тепловая машина, у них есть нагреватель и есть холодильник. Вода, которая гоняется по контуру, должна охлаждаться либо в градирнях, либо в специальных водоемах. И когда температура воздуха достигает определенных значений, около 28 градусов, то резко падает мощность электростанций. А при жаре все начинают включать кондиционеры и вентиляторы, поэтому нагрузка увеличивается нелинейно, в том числе и ночная, и летом может возникать перегрузка и нехватка мощностей, хотя зимой потепление явно дает с точки зрения экономии энергии положительный эффект.

«Зима в Москве сократилась на две недели»

Сегодня все переживают из-за обмеления Каспия. Не стоит ли ожидать отскока в этом тренде из-за увеличения стока рек?

Что касается Каспийского моря, то его уровень рос с 1976-го по 1995-й — несмотря на то, что все ждали его дальнейшего падения, начавшегося в 1930-х годах — а с 96-го года снова стал падать. И все модели показывают, что его уровень продолжит падать, некоторые модели показывают даже падение на 20 метров к концу XXI века. Эти модели не учитывают антропогенное воздействие, а если его добавить, то падение может быть еще сильнее. Строятся водохранилища в водосборе Волги, увеличивается забор воды, и это может привести только к дальнейшему снижению уровня.

В Naked-Science высказано опасение, что на фоне потепления Каспий, наоборот может разлиться до Черного моря и Саратовской области, как это произошло 18-13 тыс. лет назад… Что вы по этому поводу думаете?

Это разные временные масштабы, и их нельзя мешать. Тогда был другой рельеф, другие водосборы, это происходило после исчезновения ледников, менялись русла рек, потому что под давлением ледника кора погружалась вниз, а сами талые воды направлялись в водосбор Волги и в Каспий — так называемая Хвалынская трансгрессия. Там была промерзлая почва после ледников, и сток не фильтрировался в почву, а шел сразу по поверхности в русло и в море, то есть это был совершенно другой климат, и метод аналогов здесь не работает, это абсолютно некорректно.

Ведет ли увеличение осадков к росту растительности и расширению зоны устойчивого земледелия?

Для растений важны и температура и осадки, поэтому на европейской территории России с потеплением ареал устойчивого земледелия расширяется на север, и это плюс для сельского хозяйства.

Какие еще количественные показатели климата будут бить рекорды?

Очевидно, это температура, осадки, площадь морских льдов, сокращение периода зимы и увеличение лета — даты перехода через 0 градусов. В Москве зимний период уже сократился почти на 2 недели за последние 40 лет, а в некоторых регионах на месяц, то есть осень заканчивается позже, а весна наступает раньше.

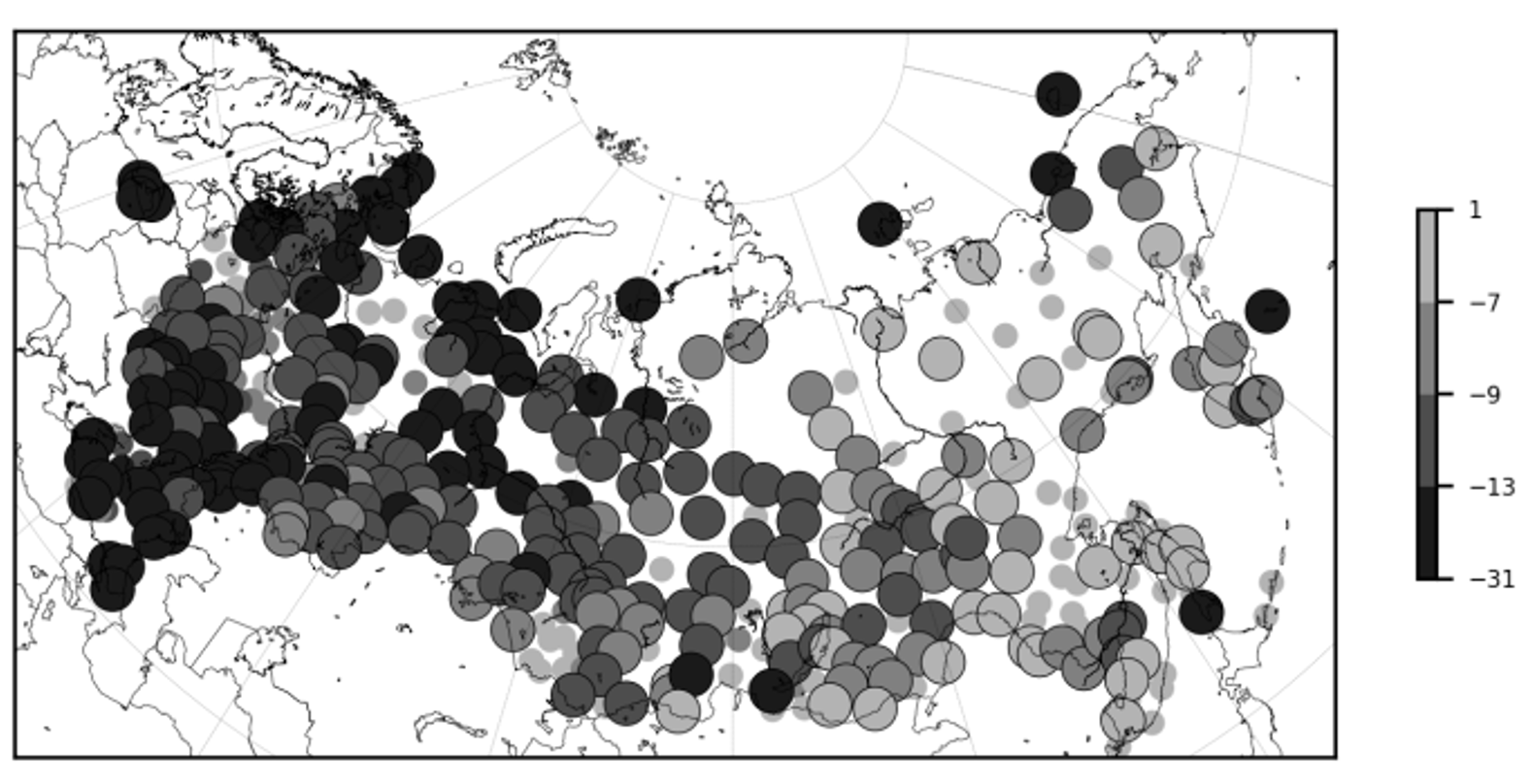

Изменения продолжительности холодного периода (в сутках) в 2001-2015 по сравнению с 1961-1990 (статистически значимые изменения отмечены большими кругами). Градации для изменений параметров были выбраны по принципу квантилей (в каждой градации находится примерно одинаковое количество значений)

Из статьи Shiryaeva A.V., Shiryaev M.V., Semenov V.A. (2018) Changes in the duration of stable cold and warm seasons at the beginning of the 21st century in Russia. Doklady Earth Sciences, 481, 934—938

Смерчи, ураганы?

Наш коллега Александр Чернокульский показал по косвенным признакам, по ветровалам, по спутниковым данным, что смерчи, которые мы наблюдаем, это лишь небольшая часть, и много смерчей мы не видим. Но факторы физические указывают, что смерчей должно быть больше, потому что атмосфера становится более влажной, в большинстве регионов снижается ее статическая устойчивость, то есть условия для возникновения конвективных явлений, которые являются предпосылками для смерчей. Помню, лет 10 назад мне звонил инженер с одной из сибирских ТЭЦ, в которой тоже есть большой пруд-охладитель. Он рассказывал, что , работая там 40 лет, он никогда не видел смерчей. А в последнее время над этим водохранилищем стали появляться смерчи, которые представляют угрозу. С таких водохранилищ идет испарение, поэтому они являются источником энергии для смерчей.

«Точность западных приборов в разы выше»

Ведутся ли в России расчёты климатических моделей и сценариев на суперкомпьютерах, и на каком мы находимся уровне в этих работах?

Ведутся. У нас есть национальная модель земной системы в Институте вычислительной математики РАН — единственная наша модель, которая участвует в международном проекте сравнения моделей. У них есть свой суперкомпьютер, что-то они считают на суперкомпьютере Гидрометцентра, но мы, конечно, по сравнению с западными и восточными странами, я имею ввиду Китай, Корею, Японию, отстаем на порядок в компьютерных мощностях, используемых для климатического моделирования.

Во всех развитых странах, Германии, Англии, Америке, есть специальные суперкомпьютерные центры, созданные именно под климатическое моделирование. Потому что это одна из самых компьютерно-затратных отраслей. Это огромное количество данных, огромное количество ячеек, для которых нужно производить расчеты и огромное количество процессов, которые нужно учитывать. Если 15 лет назад в моделировании считалась хорошей ячейка в 200 километров, то есть, грубо 2*2 градуса, то сейчас она меньше градуса. А это значит, мощность надо увеличить в 8 раз, но на самом деле и шаг по времени должен быть меньше, то есть мощность растет не в восемь, а в шестнадцать раз.

Конечно, мы догоняем Запад, ведь в одной Германии три модели, в Англии две модели, в Штатах — четыре.

А цель этих моделей — конкуренция? Понять, какая точнее?

Нет, они не конкурируют, они составляют ансамбль моделей климата, потому что сложно выяснить, какая из них лучше или хуже, какие-то модели в чем-то лучше, в чем-то хуже. Это целая отдельная наука, она показывает, что результаты, усредненные по ансамблю, в большинстве случаев лучше, чем результаты отдельных моделей, потому что так компенсируются ошибки, этот ансамблевый подход используется, чтобы получать более точные результаты.

Прервалось ли ваше сотрудничество с западными климатологами за последние 2 года?

Прервалось оно не по нашей инициативе. Так, я видел письмо от Министерства науки Норвегии, которое уже в начале марта 22-го года запретило норвежским ученым всякие официальные научные контакты с российскими коллегами, совместные проекты и передачу компьютерных программ и данных. Затем и Германия так же стала себя вести.

На удивление, Штаты проводят более мягкую в этом плане политику, у них таких жестких официальных запретов нет. Разумеется, продолжаются контакты в области прогноза погоды, работают прогностические центры, Всемирная метеорологическая организация работает, нас из нее никто не исключал, это и невозможно, данные российские нужны, это огромная часть Земли, поэтому и наши ученые участвуют в совместных воркшопах по развитию моделей прогнозов.

Но что касается климата, то контакты, которые были у нас с норвежскими, с немецкими учеными, прерваны. Остаются какие-то персональные контакты, но и они существенно уменьшились.

Какие проекты были начаты и оборвались?

В нашем институте был мегагрант. В рамках таких мегагрантов в Россию приглашали ведущих зарубежных ученых. Мы пригласили норвежца, моего хорошего знакомого Ноэла Кинлисайда, одного из ведущих в мире специалистов по декадному климатическому прогнозу. В Норвегии есть очень известная модель декадного прогноза, мы собирались эту модель поставить к нам в институт, настроить на Евразию и делать декадные прогнозы, но случилось то, о чем я рассказал. Вышла указивка от Министерства науки Норвегии, и Ноэл уже не мог приезжать к нам в принципе. Тем не менее, лаборатория продолжила работать , мы тесно сотрудничали с ИВМ РАН, использовали их модель сезонного и декадного прогноза, чтобы выполнить заявленные планы.

Санкции сказались на закупках специфического научного оборудования?

Да, мы теперь не можем, или стало очень сложно, закупать спектрометры и матрицы регистрации инфракрасного излучения. Спектрометрическое оборудование применяется для определения состава атмосферы, различных газовых составляющих. У нас их тоже делают, но пока точность западных приборов в несколько раз выше, они удобнее, у них более совершенное программное обеспечение.

Спектрометр SKYSPEC на Высокогорной научной станции ИФА им. А.М. Обухова РАН в Кисловодске. По данным этих измерений в г. Кисловодске восстанавливается вертикальное распределение химически активных и экологически важных малых газовых примесей атмосферы (двуокиси азота, формальдегида и др.). Такие измерения позволяют оценить качество воздуха, выявить эпизоды загрязнения атмосферы в городе-курорте и его окрестностях

Фото: В. А. Семенов.

Матрицы инфракрасного излучения нужны для регистрации свечения различных молекул — гидроксила (ОН), атомарного кислорода на высоте 90 километров, и по этим данным определяют температуру на этой высоте. Пока все, что у нас было, еще работает, но если что-то сломается, или мы захотим расширить сеть наблюдений, то уже не можем купить такие приборы— Китай их не производит, а отечественных, по крайней мере, для научного применения, нет. И в России вряд ли в ближайшее время появится какая-то замена, потому что нет стимула это производить. Последствия — это снижение качества научных исследований, меньше точность, меньше покрытие, меньше спектр используемого оборудования, какие-то виды измерений будут выпадать — в первую очередь изучение состава и загрязнения атмосферы, ее динамики.

Спектрограф СП-50 на научной станции ИФА РАН в Кисловодске. Прибор осуществляет регистрацию спектров собственного излучения гидроксила (ОН) на высоте мезопаузы (около 90 км). Такие наблюдения позволяют восстановить температуру воздуха на высоте мезопаузы, исследовать отклик верхней атмосферы на вариации солнечной активности, изменения климата, другие факторы естественной изменчивости и антропогенного воздействия. Аналогичные приборы установлены на Звенигородской научной станции ИФА, на измерительных полигонах Института солнечно-земной физики СО РАН (г. Иркутск), Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера СО РАН (г. Якутск, г. Тикси), что позволяет исследовать широтно-долготную структуру вариаций характеристик атмосферы на высоте мезопаузы

Фото: В. А. Семенов

«Будущее за безуглеродной энергией»

Нынешняя бесснежная зима — старожилы, как говорится не припоминают подобное… или припоминают?

Новый Год без снега в Москве два, может, три раза уже бывал. Абсолютные температуры, +5, + 6 в январе тоже бывали. То есть нельзя сказать, что это из ряда вон выходящая аномалия, но это очень сильная аномалия.

Это статистический выброс или природа нам показывает, какими будут зимы в ближайшие годы?

Тенденции глобального потепления последних 40 лет указывают на то, что это такое окно в будущее, и через 30 лет каждая вторая зима может быть такой.

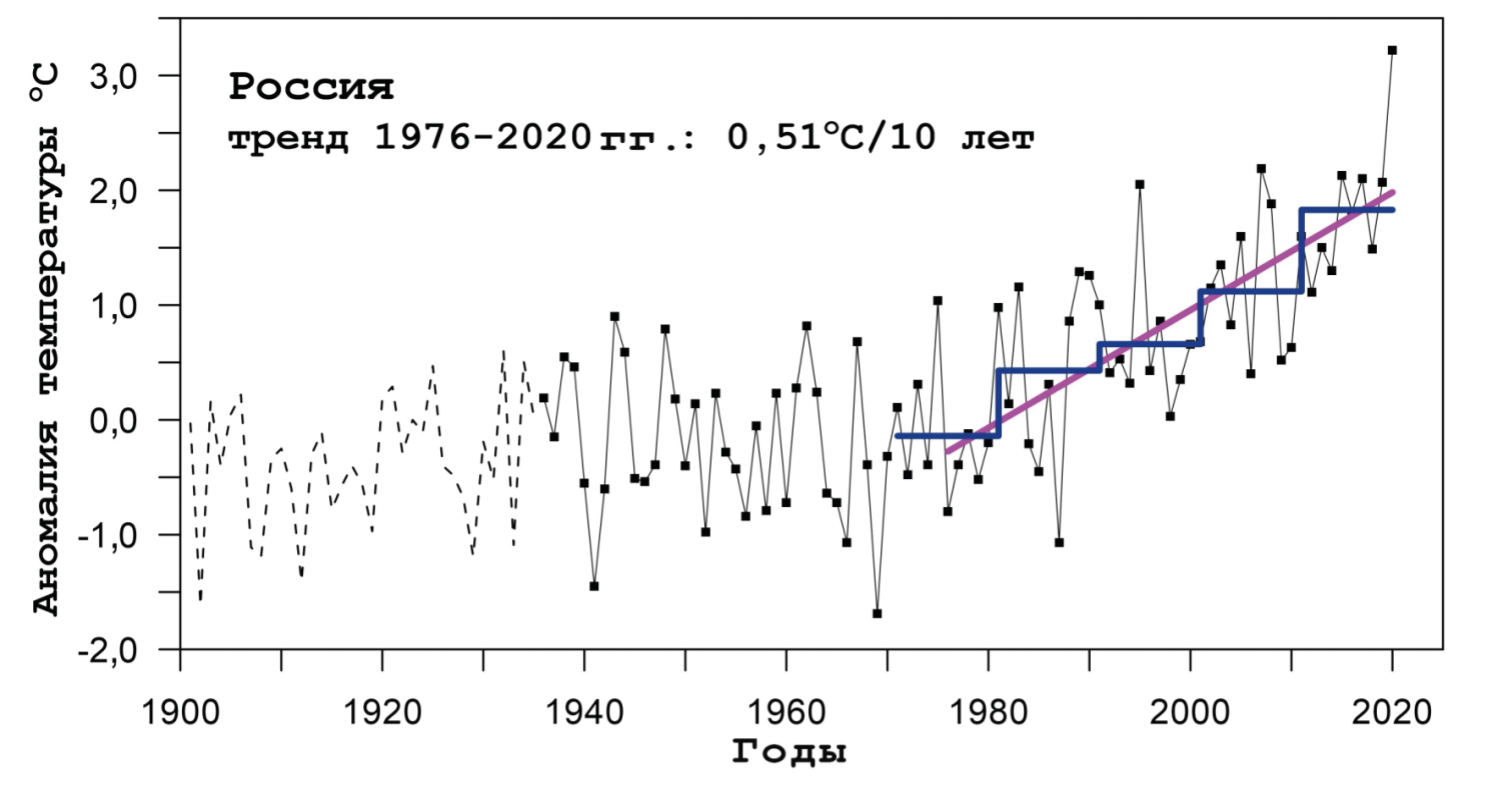

Показано, что потепление на два с половиной градуса за сто лет на территории России привело к тому, что последние 10- 12 лет самые холодные годы стали теплее самых теплых лет в первые 30 лет XX века.

Аномалии среднегодовой температуры на территории России относительно норм 1961‑1990 гг. Синие «ступеньки» — средние десятилетние величины за 1971‑1980, …, 2011‑2020 гг.; Фиолетовая линия — линейный тренд за 1976‑2020 гг. Рисунок из работы «Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Общее резюме». — СПб.: Наукоемкие технологии, 2022. — 124 с.

На днях климатолог Николай Терешонок предположил, что теплая зима — результат подрыва «Северных потоков». Может ли такое быть, учитывая, что выбросы метана тогда составили всего 0,1% годовых антропогенных выбросов?

Ну это, мягко говоря, странное предположение. Подрыв «Северных потоков», конечно, тут ни при чем. Вы сами уже привели количественную оценку вклада этих выбросов в общие эмиссии парниковых газов. Мягкая зима — следствие интенсивного переноса теплого атлантического воздуха с запада на восток. Этот перенос, главным образом определяется колебаниями атмосферного давления в Северной Атлантике.

Среднезимние температуры в Москве могут скакать от года к году на 10 градусов просто из-за внутренней случайной изменчивости атмосферной циркуляции. Но вместе с этой изменчивостью существует долгопериодный тренд потепления, который составил для зимы уже более 3 градусов за последние 40-50 лет. Это очень много и случайные аномалии в положительную сторону становятся все более и более теплыми. Кроме того, Баренцево море, откуда зимой наиболее часто приходят холодные вторжения на Европейскую территорию России, в последние десятилетия практически стало свободно ото льда в зимний период, и эти холодные вторжения уже совсем не такие холодные как раньше.

Способны ли переломить тренд глобального потепления всевозможные проекты захоронения и утилизации атмосферного углекислого газа?

Пока это капля в океане, это, скажем так, околонаучные, поисковые, технические исследования. Мне кажется, что это достаточно сложный и дорогой путь для борьбы с ростом парниковых газов в атмосфере, но кто знает, может эта технология внезапно разовьется, как когда-то двигатели внутреннего сгорания, про которые тоже думали, что это бред какой-то по сравнению с лошадьми. Возможно, эти технологии разовьются во что-то такое, что позволит действительно заметную часть углекислого газа из атмосферы выкачивать и закапывать обратно в землю.

Я думаю, что все-таки будущее за возобновляемой энергетикой, нужно развивать существующие и искать новые технологии — ядерная, геотермальная, солнечная, ветряная. Ведь просто впечатляют темпы удешевления тех же солнечных панелей!

Все то, что не любит Трамп… Чем грозит выход США из Парижского соглашения для климата?

Ясно, что цели Парижского соглашения уже не будут достигнуты, полтора градуса никто не достигнет, да и двух градусов тоже. Но в плане реализации национальных планов по достижению показателей, если Америка выйдет из соглашения, это будет негативный пример для остальных — а что, так можно было? Как мы видим, в США все быстро меняется в плане таких решений. Возможно, следующий президент вернет все обратно. Четыре года для климата — очень маленький промежуток… не миг, но, так скажем, минута.

Кроме того, Трамп принимает громкие решения, вроде как противоречащие глобальным планам по декарбонизации экономики, а с другой стороны, США — один из лидеров по развитию технологий возобновляемой энергетики, инвестиций в эту отрасль, а также в США активно работают над грандиозными планами развития геотермальной энергетики. Поэтому, я думаю, это скорее демонстрация независимости национального бизнеса, а на пути к декарбоназации экономики и развитию возобновляемой энергетики США будут стремиться к лидерству. Ведь за безуглеродной энергией будущее. Нефть все равно когда-то закончится или станет безумно дорогой.