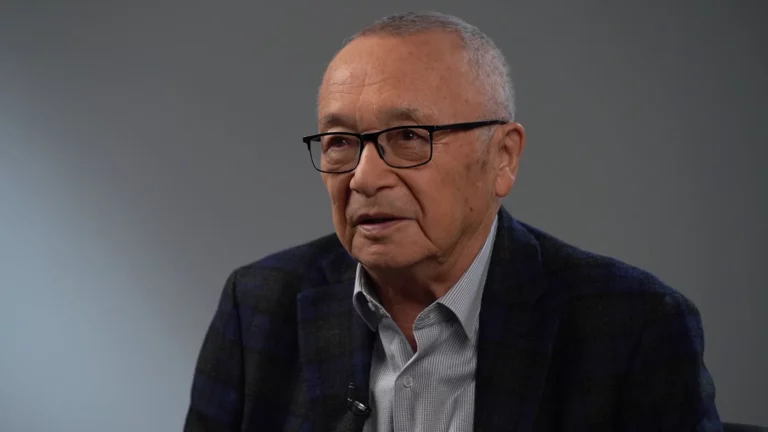

Бард и драматург Юлий Ким дал интервью программе «Легенда» на RTVI. Он рассказал, откуда взялись первые барды в СССР, почему он сам начал играть на гитаре и как стал писать музыку для кино.

Юлий Ким родился в 1936 году. В 1959-м окончил Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина, работал школьным учителем.

Ким считается одним из основоположников авторской (бардовской) песни. Писал пьесы и киносценарии.

Он является автором текстов к песням для десятков кинофильмов, среди которых «Обыкновенное чудо», «Бумбараш», «Собачье сердце».

О бардах

Бардами называют людей, которые сочиняют песни (как правило, с музыкой) и исполняют их сами под гитару. Я, может быть, одного или двух помню бардов, которые аккомпанировали себе либо на аккордеоне, либо на фортепиано <…> Барды возникли в середине прошлого века, в 1950-е годы. Кто-то немножко раньше начал, но самый дружный всход оказался в 1950-е, когда у всех на устах и у всех в памяти оказались несколько имен.

Я их называю «барды первого призыва». Это, конечно, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Александр Галич, Новелла Матвеева — вот четыре имени. Да, Юрий Визбор, безусловно. Ну и, конечно, Александр Городницкий.

Пусть меня простят, что я, может быть, не всех перечислил. Но вот эти шесть имен всплывают в моей памяти сразу, а за ними подтягиваются и остальные: и питерские, и московские имена.

О появлении бардов

Вертинский — бард или не бард? Он сочинял свои песни, с музыкой, текстами и сам же исполнял. Его можно назвать предтечей бардов. Почему предтечей, а не полностью бардом? А потому что все-таки наш бард, российский, носит на себе отметку времени.

Как широко распространенное явление барды и бардовское песнопение, бардовское сочинительство возникло в середине прошлого века <…> Это явление не случайное, и оно в первую очередь определяется крутым переломом в нашей общественной жизни, которое впоследствии получило название «хрущёвская оттепель».

Главным событием этой оттепели явился XX съезд партии, где культ личности Сталина подвергся резкой отрицательной критике. Это было важнейшее событие, по-моему, XX века и в истории вообще всего мира.

Я даже не буду подробно исследовать все аспекты этого грома небесного, который грянул, это лучше меня сделает какой-нибудь историк, но это был очень крутой перелом.

Про «оттепель»

Если представить себе творческий дух в сталинское время, представится сразу узник, запертый в четырех стенах узилища какого-нибудь, тюрьмы. Свободный дух, конечно, еще оставался, но он замыкался в каких-то записках, дневниках, частных разговорах, и то очень сокращенных, очень осторожных.

А так, чтобы он был разрешен, — до этого дело не доходило и дошло только после 1953 года. Уже в 1953 году началось и дальше стало развиваться.

Этот небольшой глоток свободы, который стал разрешен, удивительным образом оказался плодотворен. Как всё сразу оживилось!

Культурная жизнь нашей страны возродилась, осовременилась, я не в состоянии подобрать точного глагола. Не то что возродилась (возрождается то, что когда-то было), всё возникло заново: и новая живопись, и новое кино, и новые театры, и журналистика, и поэзия, и проза.

Появились имена, которые сегодня стоят на полках, где стоят классики. Вот классики 1950-х годов: Аксенов, Гладилин, Тендряков (простите, кого-то я еще не упомянул). Вспомнились и прежние хорошо забытые имена вроде Платонова.

Да что там говорить: я до сих пор помню, как я в 9-м классе затрепанный томик Есенина читал под партой. Его у меня ликвидировала в разгар урока химии, где я занимался этим подпольным чтением, преподавательница. Но она изъяла его у меня не в качестве наказания, а в качестве охоты за тем же. У нее не было Есенина, и она его обожала. Прямо скажу, «зажухала» она этот том, так и не вернула. Маленькая черточка к тому времени.

Всё, всё обновилось у нас тогда. Задышалось гораздо свободнее. И вот на этом фоне возникло желание поколения высказаться. И оно получило своих поэтов.

Сразу называю три великих имени, которые высказали чаяния, настроения, ожидания, внутреннюю жизнь, и чувственную, и умственную, нашего поколения «шестидесятников», как его в дальнейшем стали называть с легкой руки Станислава Рассадина. Этим занимались поэты, в первую очередь — Вознесенский, Евтушенко, Рождественский и Белла Ахмадулина.

Конечно, рядом с ними стоит поэт Булат Окуджава, который одновременно еще стал бардом. Он писал и тексты чисто стихотворные, без всякой музыки, но они носили клеймо его неповторимого языка, интонаций, его поэтического и художественного образа, который был очень близок нашему поколению. Поэтому его и декламировали, и распевали с равным удовольствием и восторгом.

О родителях

Отец был расстрелян в 1938 году, мама в том же году поехала на пятилетнюю ссылку — то есть на пятилетний лагерь, а потом была вынужденная ссылка. Последний лагерь был в Казахстане, и ее выпустили по отбытии пятилетнего срока, но сказали: «До конца войны никуда отпустить не можем, устраивайтесь по месту освобождения». Как-то она устроилась, и, более того, ей даже позволили преподавать: ей, политической преступнице, позволили преподавать в местной школе в начальных классах. До 1945 года она там была.

Впервые я увидел ее сознательными глазами в 1945 году, мне было девять лет. Сестра постарше, ей было 12, и она еще маму помнила до ареста.

А я впервые увидел чужую тетю, которая, как я понимал, была моей родной мамой.

Ну, понятное дело, что с годами всё это стерлось, и чувство родства пришло ко мне.

О том, как начал играть на гитаре

Я прибыл в Москву в середине прошлого века, в 1954 году, из далекой-далекой Туркмении, где я до этого три года учился в городе Ташауз в русской школе № 1, и поэтому представлял собою в Москве абсолютного провинциала. Провинциала до такой степени, что излюбленным инструментом молодежи я считал двухрядную гармошку и был очень удивлен, что в Москве все полюбили гитару.

Гитара в моем представлении была символом жизни обывателя.

Приблизительно такое же отношение к гитаре и к игре на ней было в 1920-1930-е годы: она была символом успокоенных новых буржуев времен «новой экономической политики», которые образовались в больших количествах в городах. Это был элемент барского уюта, мещанского благополучия и, следовательно, мещанской безвкусицы, совершенно оторванной от строительства социализма, коммунизма и т. д. Поэтому у Маяковского [в пьесе «Клоп»] Ваня Присыпкин , рабочий по своему классовому происхождению с головы до ног, изменил своему классу, схватился за гитару и стал на ней играть и петь какие-то душещипательные романсы и танго.

И вот с этим отношением к гитаре я прибыл из провинции в столицу и вдруг гляжу: это молодежный инструмент. Я поступил в свой педагогический институт, когда гитара гремела во всех углах, уже имя Визбора (а рядом подрастало имя Ады Якушевой) гремело во всех диагоналях. А рядом с ними, кроме своих МГПИ-шных авторов, уже всплывали имена Сухарева, Городницкого. Я лично учился в одной группе вместе с Борисом Вахнюком, в свое время это было очень среди бардов и бардовской публики популярное имя.

И я, когда оказался в этой среде, играющей на гитаре и поющей под нее, разумеется, подумал: «А чем я хуже? А ну-ка попробую». У меня гитары не было, но она была у моей тетушки, и тетушка показала мне несколько аккордов на гитаре. Их мне хватило, для того чтобы попробовать подражать бардовской музыке <…> Сразу должен сказать: я подражал им и немножко передразнивал. Я не занимался всерьез сочинительством бардовской песни.

У меня такой пародийный момент, пародийное отношение к бардовской песне было изначально.

О том, как стал бардом

Я подписал распределение на работу на Камчатку и оказался на северо-востоке Камчатки, на берегу Берингова моря, в поселке при очень успешном, но не очень большом рыбокомбинате. Поселок был всего тысячи на две народу, включая грудных младенцев. Стоял он на косе, которая выходила от берега под углом к морю, и таким образом его омывало два залива: один свой такой остроугольный, а другой — открытое Берингово море.

И поэтому канонада двух прибоев не прекращалась круглый год. Редко-редко, когда вдруг переставали дуть все три ветра, дувшие там непременно и дующие до сих пор: север, восток и северо-восток. Зимой, когда ветры смешивались со снегом и с метелью, поселок заносило до печных труб. Очень хорошо помню собачью упряжку, привязанную к трубе, а оттуда уже шли вырубленные лопатой снежные ступеньки, для того чтобы войти в помещение.

И вот там-то, на Камчатке, я стал бардом без всяких скидок, без всяких пародий, в самом прямом и окончательном смысле этого слова.

Хотелось воспеть эту необычайную среду, в которой я оказался после столицы нашей родины — среди рыбаков, моряков, капитанов, в этой школе среди двух заливов, среди этого постоянного ветра.

О том, как начал писать песни для кино

В 1963 году я пришел на большой экран, фильм называется «Улица Ньютона, 1», и он снимался на «Ленфильме». Это был абсолютно актуальный фильм на актуальную, очень даже, я бы сказал, модную тогда тему — она называется «физики и лирики». Там идет речь о двух молодых физиках и об их лирическом отношении к одной и той же даме.

И вот для этого фильма понадобились песни бардов подлинных, и два барда были найдены в природе в московской: один был я, другой — замечательный впоследствии наш прозаик Юрий Коваль. И его, и меня позвали в этот фильм изображать бардов, т. е. самих себя. У нас не было имен по фильму — просто пришли два барда на студенческую вечеринку и, естественно, запели какие-то песни своего сочинения.

Вот тут я впервые получил заказ — сочинить специально для фильма дорожную песню. Я ее сочинил, и она в этом фильме прозвучала наряду с моими же песнями, сочиненными на Камчатке, и с одной песней Юры Коваля, которая там звучит совсем отдельно и совсем особенно.

О диссидентском движении

Принято его называть «правозащитное движение», таким оно и было по сути. Я принял посильное участие в этом правозащитном движении нашей тогдашней интеллигенции. Не только в Москве, но во всех крупных городах Советского Союза были эти кружки, эти общества, сообщества. Их было везде очень много.

Сказать, что это было массовым движением нашей тогдашней интеллигенции, никак нельзя, потому что до массовой организации никакая бы Лубянка в жизни это движение не допустила. Но вот такие небольшие острова были рассеяны по всему лицу Советского Союза.

И отправляли в лагеря этих диссидентов и из Питера, и из Киева, и из Харькова, и из Москвы, и из других, даже менее крупных городов. За то, что так или иначе выражалось несогласие с внутренней, да и внешней политикой государства.

Я поставил свою подпись личную под целым рядом протестных документов (некоторые эти документы я и сам сочинял кроме того, что я их подписывал), и в этом смысле мое имя довольно быстро попало в эти черные списки, за которыми особенным образом наблюдала власть через 5-е управление Комитета госбезопасности. Таким образом я оказался в зоне их внимания.

Когда я подписал обращение к международному совещанию коммунистических и рабочих партий в городе Будапешт в феврале 1968 года, то меня быстро попросили покинуть школу, где я успешно преподавал, и навсегда о школе забыть. Это было в марте 1968 года. Но попечитель нашего физматлицея, академик Колмогоров, отстоял мое право довести мои классы до выпускных экзаменов. Поэтому я уже в апреле написал заявление по собственному желанию, но под крылом академика я довел-таки свои классы до аттестата зрелости, проверил сочинения, поставил оценки.

И всё лето ждал, как ждала вся советская интеллигенция, войдут они в Чехословакию или не войдут. Я думал, что если все-таки не войдут, дадут слабину, то это отразится и на нашей внутренней жизни и, может, меня тогда вернут в школу.

Но 21 августа все сомнения были разрешены. Они вошли, и я навсегда расстался со школой и оказался, как впоследствии это называлось, «щуку бросили в реку»: я оказался в той стихии, в какой пребываю по сей день.

Лубянка запретила мне выступать на сцене с песнями, преподавать в школе, а когда я их спросил: «А чем же мне зарабатывать?» — «Ну, вы работаете в кино и в театре — мы вам не будем препятствовать (понятно, запятая), если вы не вернетесь в ряды активно действующих диссидентов».

Но дело в том, что, работая в кино и в театре, я силой вещей уже не мог быть активным диссидентом, потому что всякая моя подпись и всякое гласное мое выступление с какой-либо крамолой ставило под угрозу театр или кино.

О противостоянии диссидентов и советской власти

Я не думаю, что нужно приписывать победу тому или другому. Диссидентство было ограничено жестко, здесь нет никаких сомнений, и на моей памяти — немало драматических и трагических даже судеб разных участников этого правозащитного движения.

Я думаю, что стремление к свободной жизни свободного общества все-таки выиграло у тогдашнего режима — выиграло настолько, что режим рухнул. Рухнул и Советский Союз. Рухнуло единовластие одной политической партии.

И еще. Безусловным завоеванием тогдашнего образа мысли у нашего мыслящего общества было приоткрытие, а затем и открытие железного занавеса.

Развитие некоторых областей нашей культуры стало поступательным движением, необратимым движением. Искусство театра получило мощный толчок еще в хрущёвскую эпоху, еще больший — в эпоху перестройки и продолжает держаться на очень высоком уровне, даже если говорить о международных мерках. Пожалуй, то же самое можно сказать о живописи.

Что касается поэзии и литературы, тут, конечно, запрет на многие имена — на Мандельштама, на Цветаеву, негласный или полугласный запрет на Пастернака — эапрет на многих наших авторов снят уже категорически, и того же самого крамольного антисоветчика Солженицына можно достать в свободной продаже.

Так что определенные позиции были завоеваны, и, как я понимаю, завоеваны необратимо. Но не все.