В первой половине XX века, после окончания Первой мировой войны, Германия очень быстро прошла путь от демократии до нацистской диктатуры. До того, как Гитлер сосредоточил в своих руках абсолютную власть, его партия не набирала на выборах больше 37% голосов, а люди и не помышляли о большой войне. О том, почему в итоге немецкое общество начало коллективно вскидывать руку в нацистском приветствии, не протестуя против преступной политики фюрера, а также о том, как впоследствии происходила денацификация Германии, RTVI рассказал кандидат исторических наук Илья Женин.

Илья Женин — доцент кафедры всеобщей истории и старший научный сотрудник Лаборатории комплексных исторических исследований Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, доцент МВШСЭН. Специалист по истории Германии Нового и Новейшего времен, российско-германским отношениям, интеллектуальной истории Германии, истории консервативной революции в период Веймарской республики.

Почему нацизм расцвел именно в Германии

Как мне кажется, никакой конкретной предрасположенности к нацизму у немецкого народа нет. Но можно говорить в метафорическом плане о «прививке от нацизма». Для Франции такой прививкой было дело Дрейфуса на рубеже XIX — XX веков, когда общество разделилось на тех, кто считал, что он виновен, и на тех, кто считал, что он невиновен.

В Германии же это не было проговорено в контексте послевоенного положения после Первой мировой войны. Возникает обида за то, что «нас не услышали». Война проиграна, но то, как с немцами поступили после нее, рождает комплекс национальной неполноценности, унижения, ущемления национального чувства — как, мол, им можно верить, если они так себя ведут?

Многие вспоминают репарации. Да, это важно, как и потери территорий, и фактический запрет иметь армию, численность которой ограничивалась 100 тысячами. Но выражалось это не только в каких-то материальных решениях, но и в интеллектуальных. Существовала ведь еще и установка, согласно которой до середины 1920-х годов было не принято приглашать немецких ученых на Международные конгрессы. Как мы знаем, до Первой мировой войны немецкая наука была передовой. Большая часть научных журналов, особенно по естественно-научным дисциплинам, выпускалась на немецком и английском языках, и тем самым как бы происходило отторжение немецкой науки от общемировой.

Это, в свою очередь, дало импульс формированию в академической среде достаточно агрессивных националистических настроений. Нельзя сказать, что все профессора и доценты разделяли такие идеи, но больше половины академического сообщества говорили об ущемлении немецкой науки и о том, что она, как и немецкая нация, должна воспрять.

Georg Pahl / Bundesarchiv (CC-BY-SA 3.0)

Тот же Немецкий студенческий союз был вполне националистической организацией. Именно они организовали «Акцию против негерманского духа», в рамках которой сжигали книги в 1933 году. Это не было придумано национал-социалистами, это не было сгенерировано Геббельсом. От рядовых граждан поступал запрос: «Зачем нам эти чуждые книжки и эти авторы? Мы их должны исторгнуть из общекультурного пространства и из головы!» Высшим пунктом этой инициативы было сожжение книг перед Берлинским университетом. Туда приехал Геббельс, но в его дневниках про это буквально две строчки написано, как будто не происходило ничего особенного — голова его была занята другими вопросами.

Важно то, что многие инициативы действительно исходили скорее снизу, они не были сгенерированы внутри партии и предложены народу. В среднем звене выдвигались предложения, которые раньше сочли бы безумными и просто неуместными. А теперь, в нынешних условиях, их нужно было поддерживать просто в силу сложившегося статус кво. В какой-то степени, говоря о партии в целом и о национал-социалистах, они сами не ожидали, настолько общество готово идти по этой дороге. И это при том, что в Германии на тот момент было меньше процента евреев от общего числа населения.

Нельзя сказать, что есть общества, которые более или менее расположены к нацизму по природе своего национального характера. Стоит говорить о том, что то или иное общество может быть предрасположено к подобному националистическому угару на тех или иных исторических отрезках формирования нации. В ходе него могут возникать некоторые пересекающиеся переменные, способные создать такую гремучую смесь.

Ведь единую Германию удалось создать лишь в 1871 году. В этот момент был ясно ощутим национальный, экономический, политический подъем и общественный консенсус на фоне единения. А дальше произошло трагическое событие, Первая мировая война, после которой все это как будто обрубается. И у народа складывается ощущение, что происходит это не потому, что мы что-то плохое сделали, а потому, что нас просто не любят по национальному принципу, поскольку мы немцы, а не потому, что мы начали Первую мировую войну.

Как Германия прошла дорогу от желания жить лучше до «тотальной войны»

Реализация диктатуры начинается с назначения Гитлера на пост рейхсканцлера сначала в рамках президентского кабинета. Здесь интересно, что когда принимаются основные законодательные акты, предоставляющие чрезвычайные полномочия Гитлеру и его партии, нет тех, кто бы протестовал. Никто не вышел на улицу и не сказал: «Нет, это плохо, мы этого не хотим».

Это то, что определяется как «усталость от демократии». Зачем нам эта демократия, которая в условиях экономических проблем страны создает фон, на котором политики что-то говорят, а в реальности никто ничего не делает, и жить становится все хуже и хуже? Уж лучше кто-то авторитарный, без вот этой постоянной говорильни в парламенте, кто-то, кто придет и наведет порядок. Ощущение и ожидание этого было хорошо описано социологами. Соответственно, как только начинается становление диктатуры, то происходит стабилизация в экономике и успехи во внешней политике.

Fotoafdrukken Koninklijke Marin / Wikimedia Commons (СС0)

Мы видим, что одним из самых громких таких шагов будет включение в состав Рейха в 1935 году Саарской области, находящейся между Францией и Германией, которая была оставлена под управлением Лиги Наций после Первой мировой. Вопрос о ее принадлежности был отсрочен — мол, когда-нибудь проведем референдум. Он проводится, и жители Саара предпочли быть с Германией. Это воспринимается немецким обществом как первая победа. Вот, пришел Гитлер, прошло всего ничего и жить стало лучше. Плюс ко всему еще и территория у нас начинает расширяться, и наши соотечественники возвращаются в Германию. Территориальное расширение происходит поэтапно вплоть до 1939 года, при этом без боевых действий.

Все это, конечно, воодушевляет — наконец-то то, о чем так грезили, что так хотели, происходит. И даже те, кто сомневался, начинают не то чтобы соглашаться с режимом, но примиряться с его существованием в стране.

Но если говорить о «тотальной войне», провозглашенной в 1943 году Геббельсом в Берлинском дворце спорта, то это уже чисто пропагандистская история. Этот год далеко не случаен, ведь тогда произошла Сталинградская битва, перелом на фронтах. До этого национал-социалисты делали все, чтобы в пределах Германии не было ощущения того, что идет какая-то страшная война. Понятное дело, что приходят похоронки родственникам, женам, матерям. Понятное дело, что солдаты приезжают в отпуск и что-то рассказывают. Нет еще продуктовых карточек, открыты кафе. Это было сделано намеренно и очень долго поддерживалось. Был опыт Первой мировой войны, и нацисты знали, что состояние на фронте это одно, а вот затягивание поясов на гражданке может привести к смене режима.

Меняется дискурс. Германия начинает говорить о том, что она — это бастион перед захватом Европы большевиками и сражается с ордами диких варваров, прикрывая собой ее. Это ощущение страха было очень глубоко инкорпорировано в общественное сознание Германии. Немцы действительно боялись, что после Красной армии останется только выжженная земля.

Как проходила денацификация

Ситуация сразу после подписания капитуляции — это то, что в немецкой истории называется «Час ноль». Все разрушено, и государственные институты в том числе, непонятно вообще, как и что работает. Здесь немцам было не до Гитлера, потому что стоял просто вопрос чисто физического выживания: потребность найти убежище, накормить ребенка и так далее.

Потом положение более-менее стабилизируется, когда Германия делится на четыре оккупационные зоны. Выстраивается администрация. В западных оккупационных зонах начинается денацификация, в рамках которой определялась степень отношений с национал-социалистической партией. Был ли человек членом партии или нет, работал ли он на государственное учреждение или не работал, работал ли в партийных структурах или не работал, какие работы выполнял. Есть ли свидетельские показания, которые могли бы подтвердить то, что ты делал в годы диктатуры.

Выдавались опросники, и люди их заполняли. В зависимости от сообщенного определялась мера вины и наказание на первом этапе. Понятное дело, некоторые люди договаривались друг с другом: вот, я буду у тебя свидетелем, а ты у меня.

Понимание НСДАП как преступной организации было согласовано еще в результате встречи в Ялте и в дальнейшем на Потсдамской конференции. Вся партия была признана преступной. Все аффилированные с партией структуры тоже признавались преступными и находящимися вне закона. После подписания Германией капитуляции начался поиск тех, кто состоял в партии. Выяснялось, кто выполнял какие задания, у кого какая была зона ответственности. В этом и был смысл денацификации — выявление и удаление из общества нацистских чиновников, партийных деятелей или гражданских служащих.

Это была по сути люстрация — подразумевалось, что те, кто были членами партии и занимали определенные должности, больше не могут вернуться в профессию. Но жизнь внесла свои коррективы, и очень многие члены партии не получили запрет на профессию — или, скажем, те гражданские служащие, которые должны были присягать на верность Адольфу Гитлеру. Например, просто откуда еще взять такое количество учителей?

Совсем одиозные фигуры, конечно, исторгались, но многие продолжали работать, в том числе и в аппарате федерального канцлера Аденауэра. Руководителем его канцелярии был официальный комментатор Нюрнбергских расовых законов — Ганс Глобке.

Bundesarchiv (CC-BY-SA 3.0)

В 1949 году на месте трех оккупационных зон возникает ФРГ, а в 50-е годы начинается то, что называют «немецким экономическим чудом». Появляется «жирок» и время посидеть и подумать над тем, что было. Но тогда тема прошлого табуируется — мол, зачем сейчас ворошить то, что было? Эта позиция бытует не только среди истеблишмента ФРГ, что политического, что экономического, но и в среде обывателей. Она была консенсусной.

Рванет только в 1968 году, когда послевоенное поколение начнет обретать собственную историю и задавать вопросы. Согласно социологическим опросам, многие считали, что если бы Гитлер не начал войну, то это было вообще чудесное время. Понятно, что для ветеранов, которые воевали и лишились частей своего тела, это было не так. Так говорили те, чья юность пришлась на годы национал-социализма. Молодость всегда воспринимается как-то особенно даже в условиях террора. Если его ужасы вас обошли, то она запоминается цветущей сиренью в парке, первым поцелуем и каким-нибудь танцем, и вам кажется, что и в остальном все было замечательно.

Есть интервью, которые до сих пор вызывают недоумение. Так, например, известно, что Гитлер любил Вагнера и посещал фестиваль в Байройте. Там жила вдова сына композитора Винифред Вагнер, которая возглавляла фестиваль. Существует пленка 60-х годов, где ее спрашивают про Гитлера, и она отвечает, что это был очень милый человек. Мол, как-то раз мы общались, он вегетарианец и мы тоже, и все вместе мы любим Вагнера.

Существует фильм 1978 года «Германия осенью» про левых террористов «Фракции Красной армии» в ФРГ. В нем герой разговаривает со своей матерью, и та говорит: «Вот раньше был порядок!» Сын переспрашивает: «Когда раньше — тогда? Ты хочешь сказать, что тогда было лучше, чем сейчас?» Она отвечает: «Ты знаешь, в каких-то моментах было лучше!»

Так что подобные настроения действительно были. Сейчас это, конечно, не представишь в страшном сне.

Почему вопрос о национальной ответственности за деяния нацистов до сих пор остается спорным

Общество предполагалось лечить, осуждая деяния национал-социалистов и показывая их злодейства, — все эти коллективные просмотры документальных кадров из Освенцима. Позиция первого федерального канцлера Аденауэра состояла в создании законодательной базы, которая не сможет допустить подобное впредь. Когда разрабатывалась Конституция, это было основной целью.

Но главное — поначалу это стало обсуждаться. Работы Карла Ясперса, книга историка Фридриха Мейнеке «Немецкая катастрофа», труды Ханны Арендт. Велась дискуссия в академических кругах, но она очень быстро рассосалась сама. Решили, что лучше вообще эту тему не трогать, чтобы избежать начала охоты на ведьм, — мол, а что ты делал в тот момент? Все всё знали, но молчали.

Alexander Blum / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

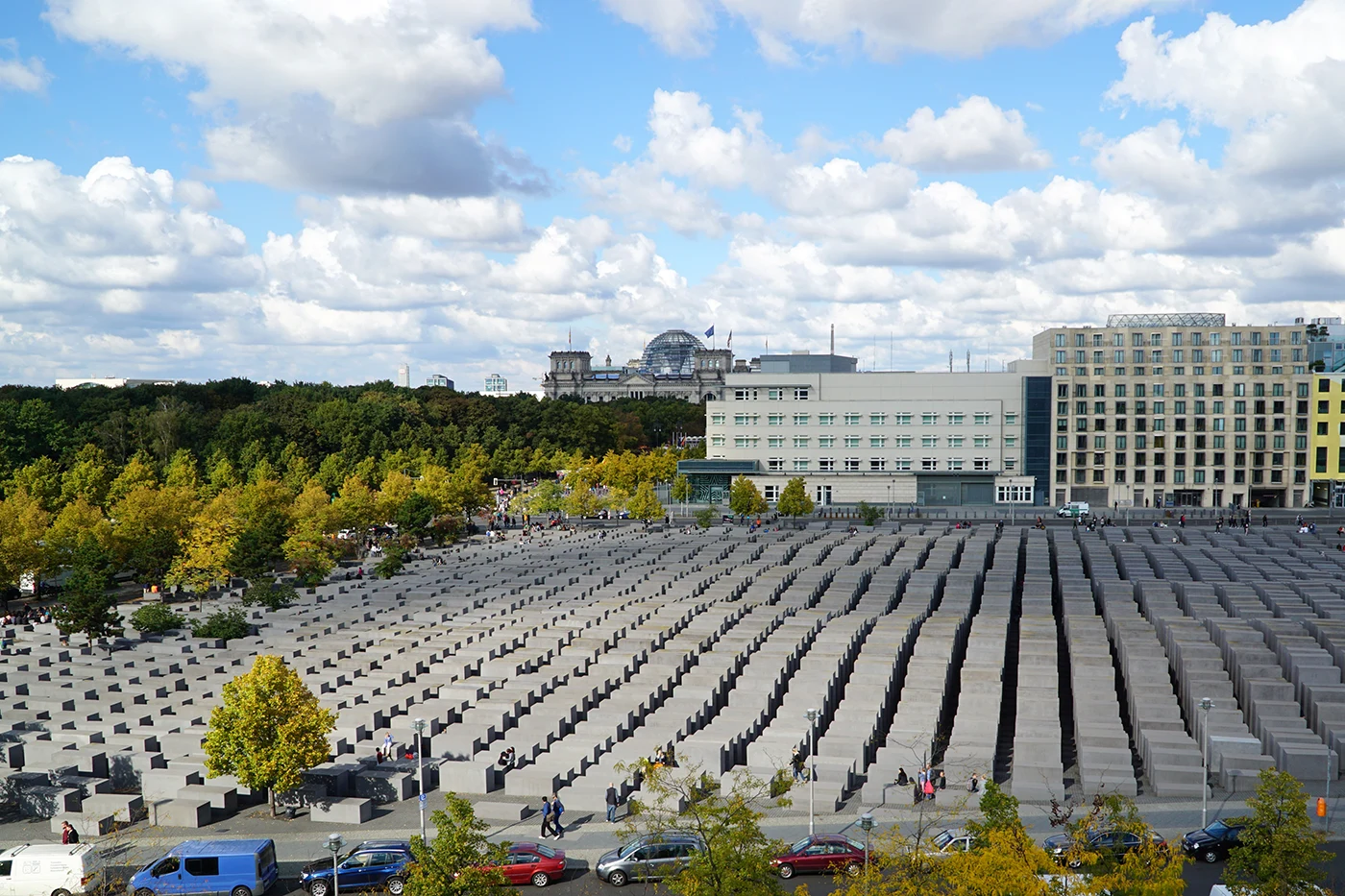

И только во второй половине 60-х годов возникнет ощущение, что это необходимо прорабатывать, необходимо об этом говорить. В Берлине у Бранденбургских ворот есть памятник жертвам Холокоста. Согласовывали его очень долго. Еще Гельмут Коль, уже после объединения Германии, настаивал на том, чтобы это был памятник не жертвам Холокоста, а вообще всем жертвам войны. На эту тему была большая дискуссия. Так что историческая общественная ответственность за преступления нацистов входила в школьные программы и в общественные дискуссии далеко не сразу.

Сейчас эта тема рассматривается в рамках направления, которое называется «пространство публичной истории». Об этом говорится, это показывается. Возникают музеи, монументы, места поклонения, памяти, где обязательно нужно побывать в рамках изучения истории в школе. Это входит в школьные учебники. И, что тоже очень важно, эта проблематика держится на уровне семейной памяти. Кем были мои предки, что они делали.

В школе ученику рассказывают о тех событиях, а потом дается задание проговорить это и как-то понять на семейном уровне. Какова была степень ответственности? Что, кто делал? Почему было именно так?

Другой вопрос, что в современной Германии эта проблема стоит не перед всеми гражданами. Есть семьи мигрантов, и как тут быть? Я очень люблю об этом спрашивать немецких коллег, насколько проработка темы Холокоста и национал-социализма является частью немецкой идентичности? Можете вы быть гражданином Германии без того, чтобы у вас была ответственность за национал-социализм и за то, что произошло в годы диктатуры? Или немец может быть свободным от этого опыта и от той ответственности, которая на него возлагается через поколения?

Это обсуждение до сих пор идет. Должен ли я, как гражданин Германии, нести ответственность за то, что произошло здесь с 1933-го по 1945-й год? Должен ли солидаризоваться с этим прошлым, или нет? Ответить на этот вопрос очень сложно. Немцы сами не понимают, как на него отвечать.