Почему удалось освободить Краков без больших разрушений, как советский полководец руководил спасением «Сикстинской Мадонны», насколько важен был для очевидцев «дух Эльбы», какова судьба снесенного памятника в Праге — об этом в специальном интервью RTVI рассказала дочь маршала СССР Ивана Конева, президент Фонда памяти полководцев Победы Наталия Конева.

«Генерал уже не молод»

У каждого из наших полководцев был свой путь. У моего отца первая половина войны была сопряжена с очень тяжелыми операциями, которые мы сейчас называем обороной.

Мне часто задают вопрос: «Где оказался ваш отец в самые первые дни и месяцы войны?»

Я это знаю доподлинно, потому что мы много об этом говорили. О многих событиях мы размышляем как бы с временной дистанции, а в моей памяти остались очень непосредственные рассказы отца как живого участника.

В первые недели войны он возглавил 19-ю армию — был «командармом-19», так по названиям армий называли этих людей. И со своей 19-й армией он оказался сначала под Киевом, это был укрепрайон. И потом горячее лето — июль 1941 года — события под Смоленском. Отец очень много об этом говорил.

Он часто оставлял записи, фрагменты в блокнотах. И не так давно я нашла одну его заметку. Французский журналист задал ему вопрос: «Скажите, Иван Степанович, а какая битва вам до сих пор кажется белым пятном истории — о которой не очень много рассказано, которой уделяется не очень много внимания?»

И отец ответил совершенно однозначно: «Это оборона Смоленска летом 1941 года, когда в ужасающих условиях нехватки очень многих вещей — и личного состава, и вооружений — мы выстояли, смогли удержать оборону Смоленска и даже иногда переходили в контрнаступление».

Смоленск всегда был особым рубежом для нашей армии. Еще в 1812 году Барклай-де-Толли и Багратион стояли там, на этих рубежах. И так же было в 1941 году.

Отчасти это и наша семейная история. Моя старшая сестра, с которой мы были очень дружны, родилась еще до войны — это первая папина семья. И она рассказывала, как пришла в кинотеатр с приятелями — видимо, это был кинотеатр «Художественный». Там перед началом сеанса обязательно показывали новости дня, хронику. Сестра говорит: «Мы не знали, где папа, на каком участке фронта он находится. И вдруг в этой хронике я вижу своего отца — он идет с палочкой…»

Смоленский фронт, 1941. Конев, Шолохов, Фадеев, Петров<br />Wikimedia Comons (CC BY-SA 4.0)

А его показали, потому что в 19-ю армию приехал цвет нашей литературы — Шолохов, Фадеев, Евгений Петров. Писатели хотели своими глазами посмотреть на то, что произошло. Тогда наши солдаты неплохо повоевали на этих рубежах и подбили более 100 немецких танков.

И вот папа идет с ними по полю — я потом тоже видела эту хронику. Идет худой, очень подтянутый человек в полевой форме, в полевой фуражке, в сапогах, с палкой — у него была контузия и он немножко прихрамывал.

Я потом спрашиваю: «Пап, вот они там побывали — а они написали об этом?»

Он говорит: «Ты знаешь, они все пообещали, что напишут. Но я читал только „Фронтовой дневник” Евгения Петрова».

У меня хранится эта книга, сейчас я отдала ее на выставку. И Петров пишет об отце: «Этот генерал уже не молод». Я подумала: как же так, ведь отцу всего сорок с небольшим.

Но надо понимать, что это июль — август 1941 года, впереди еще очень серьезные бои, в том числе за Москву. И писатель, который очень тонко подмечает какие-то вещи, посмотрев на этого человека, понял, какие на него легли заботы, какое у него лицо, посеревшее от груза ответственности: удержать эти рубежи, идти в контрнаступление…

«Мы учились воевать»

Отец рассказывал: «Мы, конечно, учились воевать. Учились воевать и солдаты, учились воевать и командиры, и командующие. Очень многие вещи пришлось преодолевать уже на поле боя в ходе самих сражений».

Ему довелось оказаться еще в больших испытаниях в 1941-м, в 1942 году. Он возглавлял Западный фронт, потом стал заместителем Жукова, а потом и командующим Калининским фронтом.

Командующий Калининским фронтом генерал-полковник Иван Степанович Конев с бойцами 31-й армии во время Великой Отечественной войны

Николай Новак / ТАСС

Немцы рвались в Москву через северное направление, через Калинин — это ныне Тверь. С севера немцами были брошены огромные силы… Мой отец командовал Калининским фронтом во время битвы за Ржев.

Можете себе представить — и Москва, и Ржев, и Смоленск. Для него это были годы невероятных испытаний, которые, видимо, очень многому его научили, чтобы потом, в переломном для нас 1943 году, возглавить так называемый Степной фронт.

Название ему придумал Сталин. Расстелив карту этой местности, где должны были проходить боевые действия, он сказал: «Ну, вот степи — так и назовем этот фронт Степной».

Итак, с лета 1943 года отец возглавил Степной фронт, с которым он прошел и освобождение Белгорода, и затем Харькова. За Харьков шла тяжелейшая битва — наши войска дважды его брали и дважды сдавали. И отец говорил: «Я старался эту операцию организовать так, чтобы взять Харьков навсегда».

Командующий Степным фронтом генерал-полковник И.С. Конев во время Белгородско-Харьковской операции

Wikimedia Comons (CC BY-SA 4.0)

Довольно давно я была на той высоте, откуда принималось решение о штурме Харькова — там был когда-то музей. Теперь судьбу я этого музея не знаю, хотя папа передал туда очень дорогие для него экспонаты, в том числе свою форму 1943 года.

Сохранить замки, костелы, города

Когда закончилось освобождение нашей страны и папа командовал 2-м Украинским фронтом, в 1944 году этот фронт одним из первых вышел на нашу государственную границу. И в 1945-м для него началась цепь очень важных, крупнейших операций по освобождению Европы.

Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев (в центре) и выпускник курсов младших лейтенантов во время Великой Отечественной войны

Георгий Хомзор / ТАСС

У истоков этого пути была Львовско-Сандомирская операция. Это был крупнейший сандомирский плацдарм, откуда началось освобождение польской земли.

Задача, которую ставил отец, была очень важна. Мы понимали, что входим на территорию стран, которые в наших задумках, в наших каких-то очень важных планах были дружественными, с симпатизирующим нам населением. Тем более у нас общий славянский корень, если говорить о Польше.

И поэтому операции, которые отец проводил на территории Польши, должны были быть организованы таким образом, чтобы эти города, эти поселки, эти замки, эти костёлы как можно меньше пострадали, чтобы их по возможности сохранить.

Войска отца действовали на краковском направлении, он организовал освобождение этой земли и самого Кракова таким образом, чтобы не нанести ударов ни авиацией, ни тяжелой артиллерией.

То есть город мог бы быть разбит, потому что так бывало, к сожалению, когда мы брали многие города. И он издал приказ о том, чтобы не стреляли крупнокалиберной артиллерией, которая наносит городу колоссальный ущерб. И Краков был спасен.

Уже после войны я бывала с отцом в Кракове, вместе с ним приезжала на кладбище, где отец всегда возлагал венки своим солдатам, потому что за освобождение Польши погибло довольно много наших солдат и офицеров.

7-19 января 1945 г. Польша. Краков. Советские пулеметчики 1-го Украинского фронта на огневой позиции у взорванного моста на Висле во время боев за освобождение города

Макс Альперт / ТАСС

В Польше существовал очень важный промышленный район. Мы понимаем, какое большое значение для Третьего рейха имели промышленные предприятия, которые гнали продукцию, броню, сталь. Всё это было сосредоточено в Польше, в таком крупном промышленном районе, который называли «Второй Рур». Это была Силезия, или Шлёнск по-польски. Отец должен был освобождать этот район с огромным количеством бетонированных зданий, металлургических заводов.

И это было сделано совершенно блестяще. Отец говорил: «Я долго примеривался к этому району»

Когда папа был в ставке, Сталин, посмотрев на карту Силезии, провел по ней рукой — папа вспоминал этот жест — и сказал: «Золото!»

Отец рассказывал: «Когда я вышел из кабинета Сталина, то понимал, что он имел в виду: этот район надо взять, но взять так, чтобы сохранить инфраструктуру, чтобы эта промышленность работала уже на саму Польшу».

Я думаю, что эта внутренняя установка была у очень многих наших полководцев, которые хотели бы сберечь многие города. Но так случилось, что многие культурные ценности и столицы, которые оказались на острие удара именно его фронта, действительно имели довольно приличный вид после того, как были освобождены. Кстати, отец получил свою первую звезду Героя Советского Союза за Львов, который тоже не был разбит и был очень удачно освобожден.

После войны папа получил назначение командовать Прикарпатским военным округом. А штаб Прикарпатского военного округа находился во Львове. Я запомнила, какой это потрясающе красивый город с барочной архитектурой, запомнила его улицы и парки.

«Я видел «Мадонну» при других обстоятельствах»

Это правда, что отец лично ездил руководить спасением «Сикстинской Мадонны». Большая роль в этом, конечно, принадлежит нашим разведчикам, в частности, очень известному человеку. Это Леонид Рабинович, разведчик 1-го Украинского фронта. После войны он взял псевдоним Волынский.

И вот Рабинович получил наводки о том, что где-то под Дрезденом, где как раз действовали войска 1-го Украинского фронта, есть штольни, в которых находятся сокровища Галереи старых мастеров из Дрездена.

Туда немедленно выехала комиссия специалистов из Москвы, которые непосредственно занимались и проблемами извлечения этих картин, и вопросами реставрации.

Отец лично уделил большое внимание спасению этих картин, потому что надо было обязательно привезти туда саперов, ведь штольни могли быть быть заминированы, и люди рисковали жизнью, когда спускались в них. Даже остались фотографии, как отец спускается по лестнице, а рядом идет женщина, которая приехала из Ленинграда, — специалист из Академии художеств Наталия Ивановна Соколова. После войны папа с ней встречался и перезванивался, и она даже свои мемуары посвятила моему отцу.

Это казалось невероятным: военные люди, даже командующий фронтом и его заместители, приезжали смотреть картины в замок саксонских курфюрстов, где они стояли на просушке, перед тем как их отправили в Советский Союз.

Наталия Соколова вспоминала: «Они действительно с большим интересом смотрели картины. Этих военных в больших чинах, с большими погонами трудно было заподозрить в том, что они знают не только Рафаэля, но знают Риберу, Джорджоне».

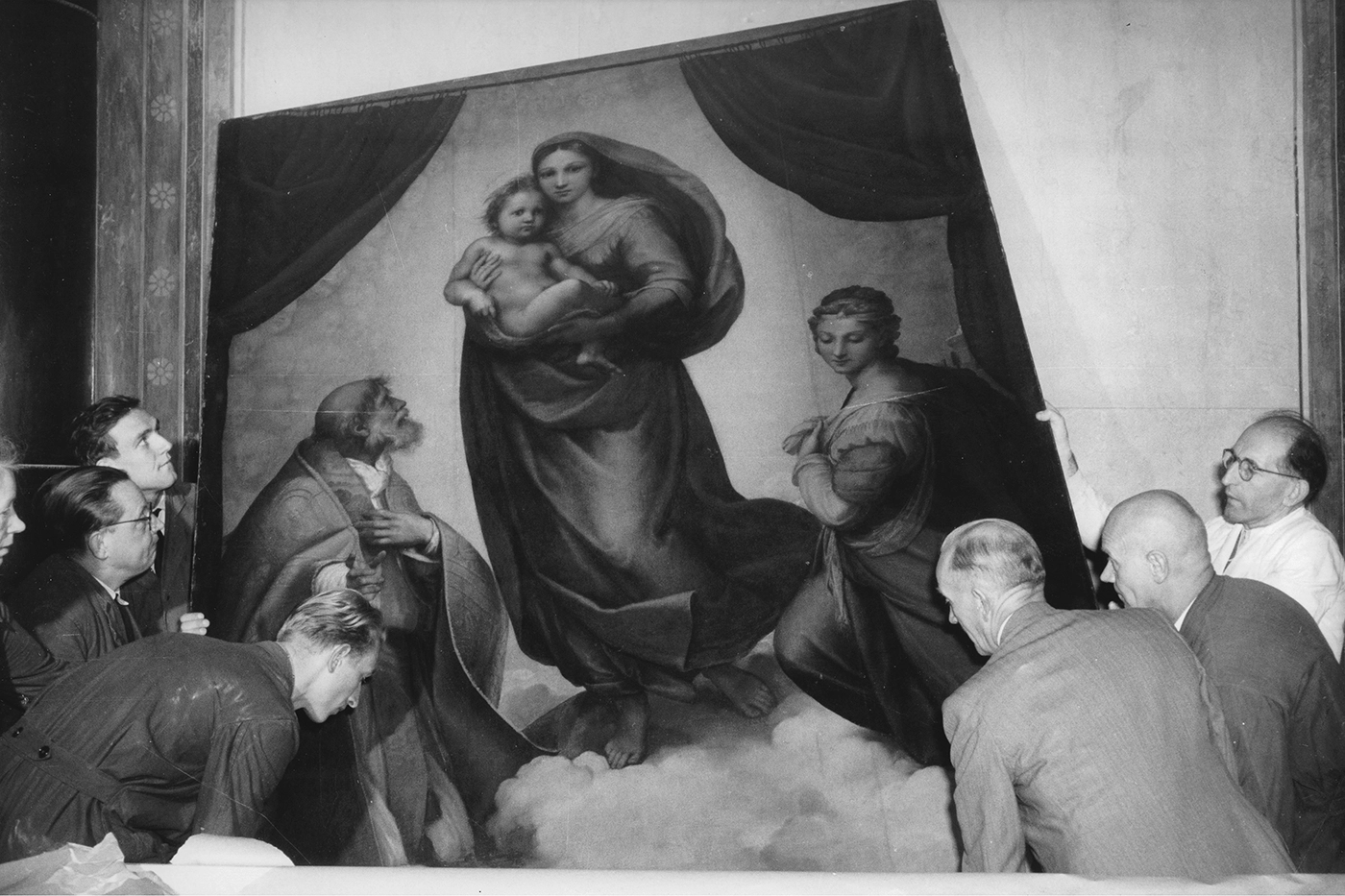

Сикстинская Мадонна Раффаэля была возвращена Советским Союзом ГДР и вновь выставлена в Галерее старых мастеров в Дрездене, 20 октября 1955 года

Imagno / Getty Images

Предстояло отправить эти картины в Советский Союз. Было понятно, что это очень непростая операция. Некоторые картины, пролежавшие в сырых пещерах, нуждались в серьезной реставрации.

И Наталия Ивановна думала о том, как быть с транспортировкой «Сикстинской Мадонны».

Отец тогда сказал: «Ну как? Возьмите мой самолет, я сам на нем летаю, очень надежный».

И она ответила: «Да, но вы-то маршал, а она — Мадонна!»

С тех пор это был юмор 1-го Украинского фронта. Когда предстояло что-то очень сложное, офицеры говорили: «Я же маршал, а не Мадонна». Папа сам всегда смеялся, когда рассказывал эту историю.

Потом, в 1960-е годы, отец специально повез нас с мамой в Дрезден — посмотреть на «Мадонну». Помню, как мы шли очень быстро через пустые залы — это был выходной день, и для нас специально открыли музей. И когда мы подошли к картине, отец сказал: «Вот, посмотри, я ее видел при других обстоятельствах».

Войска 1-го Украинского фронта спасли и одну из главных польских святынь — Ченстоховскую икону Божией Матери. Считается, что эту икону создал еще евангелист Лука. И она была жемчужиной Ясногорского монастыря. Этот монастырь был спасен. Существует легенда — а может, она имеет историческую подоплеку, что католические ксёндзы в благодарность молились за здоровье наших солдат и командиров. При этом отец не был религиозным человеком, но он был крещеным.

Я думаю, что любовь отца к искусству была абсолютно не случайной. Мы не должны забывать, что наши «красные командиры» еще в 1930-е годы, до войны, получили довольно неплохое образование. Часто их наставниками, учителями были специалисты старой школы. Так было и с моим отцом. Он учился сначала на курсах, где преподавали совершенно выдающиеся люди царской армии. Он помнил их по именам. И говорил: «Я учился со страстью».

Как правило, эти выходцы из крестьянских семей, каким был и мой отец, поднялись в годы революции, в годы гражданской войны, и им очень хотелось многое узнать, многое понять.

А потом уже была академия, и там снова преподавали выдающиеся историки и теоретики. Они оказались наставниками этих молодых «красных командиров», которые потом и стали полководцами Великой Отечественной войны.

«Надо сшить фрак»

После войны отец получил очень интересную должность — она называлась верховный комиссар Австрии. На какой-то период вся Вена, так же как и Берлин, была разделена на зоны — американскую, английскую, французскую и советскую. И отец возглавлял советскую зону и занимался налаживанием в ней послевоенной жизни.

Надо сказать, что большинство архитектурных памятников Вены были сохранены. Наибольшие повреждения австрийская столица понесла от авиации союзников, в том числе и здание Венской оперы. Она была разрушена. И папа занимался тем, что договаривался с Москвой, чтобы наше правительство выделило какие-то средства на ее восстановление. Он понимал, что это большая ценность Вены, так же как и, собственно, великая венская музыка.

Иван Краснов / RTVI

Я храню уникальный предмет — благодарность отцу на двух листах за его вклад в восстановление Венской оперы. Она написана на пергаменте, как писали средневековые книги, в кожаном переплете из змеиной кожи и цвета коралла.

Тем временем отцу было сказано из Москвы: «Поскольку вы ведете не только военную, но и дипломатическую работу, и вам приходится бывать на светских мероприятиях, общаться с союзниками, то надо сшить фрак».

А он ходил в военной форме и иногда даже в сапогах — правда, в очень красивых, блестящих, парадных. И вот фрак надо было сшить у лучшего венского портного… И сшили. Там были еще манишка, рубашка, черный шелковый галстук и даже две бабочки — черная и белая.

Это смешная история, потому что отец этот фрак ни разу не надевал. Он решил, что все-таки в форме ему привычнее, и фрак висел у него в шкафу. А теперь я его храню.

«Чтобы День Эльбы стал праздником для всех»

В апреле 1945 года отец встречался с Омаром Брэдли, генералом армии США, на Эльбе.

Во-первых, я храню письмо генерала Брэдли, в котором он высказал отцу благодарность за прием. Отец постарался, чтобы прием был действительно запоминающимся.

Когда Брэдли приехал в штаб 1-го Украинского фронта, отец организовал торжественное построение, американцу вручили орден Суворова I степени. Конечно, Омар Брэдли не знал, кто такой Суворов, и отец ему рассказывал о нем, о знаменитом переходе через Альпы.

Командующий 1-м Украинским фронтом И. С. Конев и командующий группой войск США генерал О. Н. Брэдли принимают парад почетного караула после встречи союзных войск на р. Эльбе, г. Торгау

Российский государственный архив кинофотофонодокументов / ПБ им. Б.Н. Ельцина

Потом был организован концерт. Американцы оказались в полном восторге, потому что им спели не только русские национальные песни, но и очень старый британский гимн, созданный еще в годы Первой мировой войны. И еще очень смешную песенку под названием «Кабачок» — американцы очень ее любили. А потом исполнили гимн Соединенных Штатов. Наши ребята, которые входили в состав простого фронтового коллектива, всё это спели по-английски. Брэдли был невероятно впечатлен.

Потом генерал Брэдли пригласил отца в штаб его группы войск — она находилась в городе Висбаден. Отец туда добирался сначала на самолете, который ему предоставил Брэдли. И самолет сопровождали летчики союзных войск. Отец вспоминал: «Они устраивали такие виражи в воздухе, что мне было даже странно. Наверное, хотели показать, что они очень искусные пилоты».

Для отца дух союзничества был очень важен. Уже спустя десятилетия, в 1960-е годы, ему прислал письмо Джозеф Половски — американский солдат, который встречался с нашими на Эльбе. Есть фотография, где папа стоит с этим Половски у моста. Вот американский солдат, вот командующий 1-м Украинским фронтом.

И вот что написал потом Половски в письме, которое я тоже храню: «Уважаемый маршал, я очень хочу, чтобы День Эльбы стал праздником для всех нас. Сделайте, пожалуйста, для этого всё, что вы можете, обратитесь к вашим правителям».

И папа написал маршалу Тимошенко, который тогда возглавлял общесоюзную организацию ветеранов: «Я очень прошу, внимательно отнеситесь к этой просьбе Половского».

Отец говорил: «Мы с Брэдли были не политиками, а мы были солдатами».

Кстати, дух Эльбы — это не только восторг, но и решение важных задач. Потому что они тогда обсуждали и красные линии на карте, дальше которых американцы не должны продвигаться.

Памятник в Праге демонтировали за одну ночь

Я помню эти драматические дни. Все происходило в 2020 году в разгар пандемии — по решению, которое было принято в течение каких-то нескольких часов под руководством старосты района Прага-6. Мне рассказывали, что он просил снести памятник Коневу ночью, когда никто не мог ни появиться, сказать другое слово.

Какие-то решения тогда не обсуждались. Мы с семьёй выступили с совершенно чёткой позицией. Как старшая из семьи, я стояла именно на этой позиции. Они хотели сделать из этого памятника экспонат так называемого «музея тоталитаризма», который собирались открыть. Я возражала против этого. Но, насколько мне известно, этого так и не произошло.

Gampe / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

В сложившихся обстоятельствах я была бы рада, если бы памятник был вывезен в Россию и стоял где-нибудь, где папа воевал, и это была бы достойная память.

Где сейчас лежит пражский памятник — я не знаю. Изначально он лежал на каком-то складе в разрозненном виде. Я не знаю всех подробностей.

Единственное, к чести чехов, могу сказать, что он, по крайней мере, был демонтирован без издевательств — просто положен на платформу и вывезен. В отличие от памятника Коневу в Кракове, который он спас от разрушения. Там его демонтировали ужасно [в начале 1990-х] — накидывали на шею веревку, отрывали части. Я видела эти кадры, их невозможно смотреть.

Я решительным образом возражаю, будто отец участвовал в подготовке к вводу войск в Чехословакию. У меня хранятся копии документов, которые были сделаны после его визита в Прагу весной 1968-го.

Это был официальный визит, по поручению руководителей нашей партии — чтобы он приехал и встретился там с людьми. Отец и сам очень хотел встретиться с ветеранами, потому что в составе 1-го Украинского фронта воевали воины 1-го Чехословацкого корпуса, а им командовал генера Свобода, которого папа очень хорошо знал.

Но отец как раз сетует, что ему практически не довелось ни с кем пообщаться, его изолировали от всех встреч. Он не мог встретиться даже с рабочими.

Рядом с Прагой, в Кладно, находился крупнейший в Европе металлургический завод. И после войны рабочие были настолько благодарны отцу, что Прага сохранена, не разрушена, не взорвана и заводы могли работать, что одну из шахт назвали именем Ивана Конева. Он даже приезжал туда возжигать домну. В Кладно к нему очень тепло относились — и рабочие, и инженеры. И в 1968 году папа тоже хотел туда поехать, но ему не дали.

И в своих докладных записках, которые остались в архивах, он пишет: «К сожалению, я не мог выполнить свою задачу, я оказался в известной степени в изоляции».

Поэтому о какой «разведке» тут можно говорить…

Задача — сохранить архивы

Как возник Фонд памяти полководцев Победы? Мы начинали в очень суровые годы — в 1990-е. Тогда память о полководцах была очень своеобразная, осложненная, было вылито много негатива. Мне было больно, неприятно, потому что я понимала, что эти люди стояли во главе армии и делали свое дело вполне профессионально, победив самую сильную армию Европы.

И в конце 1990-х я задумалась, что пора нам, потомкам этих людей, объединяться. Так и случилось, и юридически мы существуем с 2002 года как организация. У нас есть «Виртуальный музей полководцев Победы» — мы выиграли грант президента и создали этот музей. Пока он посвящен только десяти полководцам, которых мы называем маршалами Победы, поскольку они были награждены высшим орденом «Победа» во время войны.

С самого начала я не хотела, чтобы мы работали профессиональными дочками или сыновьями этих людей — ни в коем случае. Я считала, что мы должны делать свое дело и рассказать об этих людях.

Иван Степанович Конев с семьёй на даче в Подмосковье. Крайняя слева стоит жена Конева Антонина Васильевна, крайняя справа — дочь Наталия. Спиной к камере находится, по всей видимости, внучка маршала Дарья

Wikimedia Comons (CC BY-SA 4.0)

А как можно рассказать? Во-первых, мы можем рассказать о них как свидетели. Ведь для нас это не фигуры из учебника, а живые люди.

Дальше — сохранить архивы. Это фотографии, записи. Мы делаем выставки, издаем книги.

И обязательно встречаемся с людьми, со школьниками, со студентами. Мне кажется, это имеет даже большее значение. Потому мы знаем гораздо больше, глубже, и для нас детали какие-то по-прежнему живы…